Mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen hat sich die Weltgemeinschaft im Jahr 2015 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt. So sollen Armut bekämpft, Ungleichheiten reduziert und der Planet geschützt werden. 2030 ist bald und vom Erreichen der Ziele sind wir noch weit entfernt. Insbesondere die Bekämpfung der extremen Armut ist bisher nicht geglückt. Über eine Milliarde Menschen leben in extremer Armut, die Hälfte davon sind Kinder. Bisher wird diese Armut anhand von relativ simplen, einkommensbasierten Indikatoren gemessen. Ein gebräuchlicher Maßstab ist zum Beispiel der Anteil der Menschen, die von weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag leben müssen. Dieser willkürlich gesetzte Maßstab blendet aus, dass es sehr viele Menschen gibt, denen mehr als dieser Betrag pro Tag zur Verfügung steht, die aber trotzdem nicht den Zugang zu den Ressourcen haben, die ihnen ein menschenwürdiges Leben erlauben. Denn Armut ist multidimensional und beschränkt sich nicht auf das Einkommen. Die Vereinten Nationen haben die Schwächen ihrer Indikatoren erkannt und haben auch deswegen beim Nachhaltigkeitsgipfel 2023 neue wissenschaftlich fundierte und datenbasierte Lösungen gefordert.

Roman Hoffmann vom österreichischen International Institute for Applied Systems Analysis ist gemeinsam mit Kolleg*innen diesem Aufruf gefolgt und hat einen neuartigen Datensatz entwickelt, mit dem es möglich ist, das Erreichen oder Nichterreichen von zehn Mindestanforderungen in verschiedenen Lebensstandards zu beziffern. Die zehn Kriterien, die er anlegt, sind jedes für sich genommen unabdingbar für ein menschenwürdiges Leben. Dazu zählt zum Beispiel der Zugang zu sauberem Trinkwasser und der Zugang zu Bildung. Sieben der zehn Kriterien decken die Dimension „physisches Wohlbefinden“ ab, drei die Dimension „soziales Wohlbefinden“. Die Datenquelle der Studie ist sehr groß: Sie umfasst Informationen zu über 4,7 Millionen Haushalten in 75 Ländern im Zeitraum von 1990 bis 2021. Damit deckt die Stichprobe 66 Prozent der Bevölkerung ab, die in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen lebt.

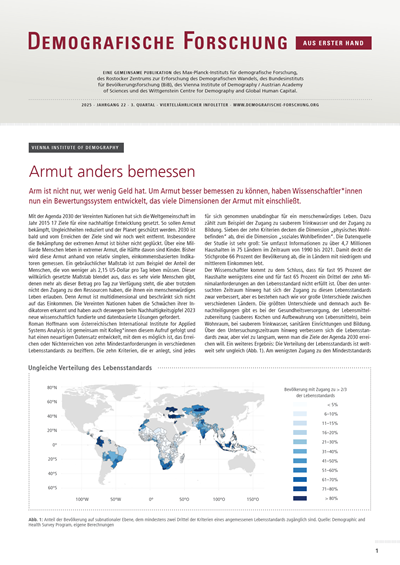

Ungleiche Verteilung des Lebensstandards

Abb. 1: Anteil der Bevölkerung auf subnationaler Ebene, dem mindestens zwei Drittel der Kriterien eines angemessenen Lebensstandards zugänglich sind. Quelle: Demographic and Health Survey Program, eigene Berechnungen

Der Wissenschaftler kommt zu dem Schluss, dass für fast 95 Prozent der Haushalte wenigstens eine und für fast 65 Prozent ein Drittel der zehn Minimalanforderungen an den Lebensstandard nicht erfüllt ist. Über den untersuchten Zeitraum hinweg hat sich der Zugang zu diesen Lebensstandards zwar verbessert, aber es bestehen nach wie vor große Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Die größten Unterschiede und demnach auch Benachteiligungen gibt es bei der Gesundheitsversorgung, der Lebensmittelzubereitung (sauberes Kochen und Aufbewahrung von Lebensmitteln), beim Wohnraum, bei sauberem Trinkwasser, sanitären Einrichtungen und Bildung. Über den Untersuchungszeitraum hinweg verbessern sich die Lebensstandards zwar, aber viel zu langsam, wenn man die Ziele der Agenda 2030 erreichen will. Ein weiteres Ergebnis: Die Verteilung der Lebensstandards ist weltweit sehr ungleich (Abb. 1). Am wenigsten Zugang zu den Mindeststandards haben Haushalte in Subsahara-Afrika: Im Durchschnitt erfüllten dort nur 12 Prozent aller Haushalte in der letzten Erhebungswelle zwei Drittel der betrachteten Mindeststandards. Deutlich höher war dieser Anteil in Südasien (37 Prozent), Lateinamerika und der Karibik (44 Prozent), Ostasien und dem Pazifik (53 Prozent), dem Nahen Osten und Nordafrika (61 Prozent) sowie Osteuropa und Zentralasien (73 Prozent).

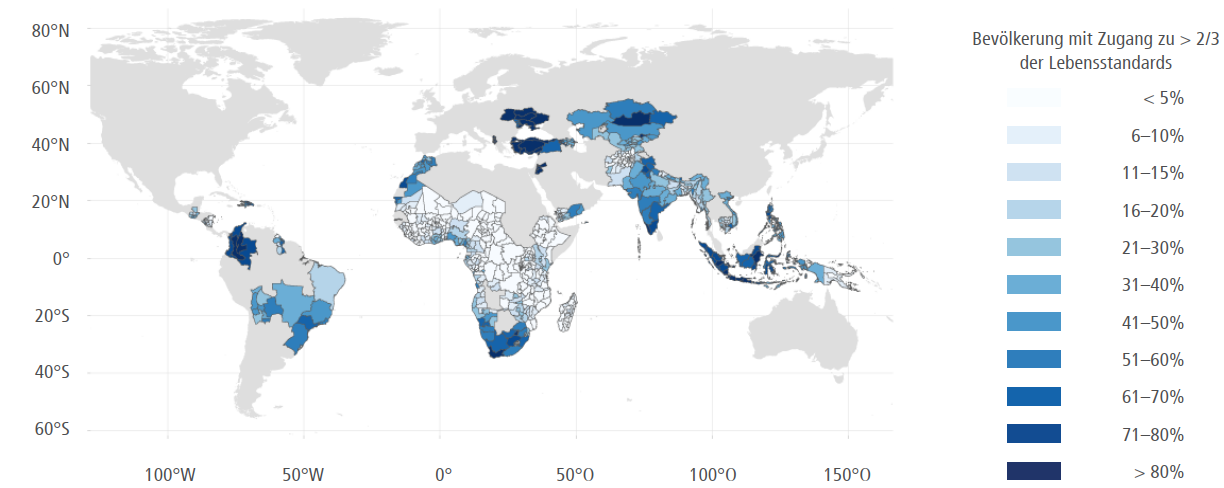

Zugang zu angemessenen Lebensstandards

Abb. 2: Der Zugang zu angemessenen Lebensstandards ist räumlich und qualitativ sehr unterschiedlich verteilt. Am wenigsten Zugang zu den Mindeststandards haben Haushalte in Subsahara-Afrika. Quelle: Demographic and Health Survey Program, eigene Berechnungen

Auch auf subnationaler Ebene, also innerhalb eines Landes, gibt es massive Unterschiede. Ein Hauptfaktor, der zu diesen Ungleichheiten beiträgt, ist der starke Kontrast zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Städte sind oft Wirtschaftszentren, in denen Menschen Arbeit finden und wo es Schulen, Krankenhäuser und Ärzte gibt. Ein weiteres Ergebnis ist, dass es die sozialen Merkmale sind, die die Kluft zwischen den Haushalten besonders groß machen. Ob Menschen in ländlichen oder in städtischen Gebieten wohnen, welchen Bildungsabschluss sie haben und welcher Beschäftigung sie nachgehen, entscheidet darüber, ob sie Zugang haben zu wichtigen Dienstleistungen, angemessenem Wohnraum und anderen Ressourcen, die zu einer höheren Lebensqualität beitragen. Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen, die in landwirtschaftlichen Berufen arbeiten, haben insgesamt am wenigsten Zugang zu essenziellen Lebensstandards. Deutlich besser stehen städtische Haushalte da, in denen mindestens eine Person einen Sekundarschulabschluss hat. Der Autor betont, dass die verschiedenen Kriterien für würdige Lebensstandards nicht gegeneinander austauschbar seien und dass das Spektrum der Grundbedürfnisse deutlich breiter sei als das, was die üblichen Indizes und Maße der Armut erfassen. Eigentlich müsse man von Armut sprechen, wenn nur ein einziger der Standards nicht eingehalten ist. Seine Untersuchung ermögliche, genauer zwischen den verschiedenen Dimensionen von Armut zu unterscheiden und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kriterien herzustellen, so das Fazit des Forschers.