In den letzten Jahrzehnten standen Geburtenraten und Geburtenziffer sehr im Fokus der Politik. Gerade in Deutschland wurden viele Maßnahmen ergriffen, um sie zu steigern: Ausbau der Kinderbetreuung, Ausweitung der Elternzeit und des Elterngeldes, steuerliche Anreize. Dahinter steht die Angst, dass die Kombination aus steigender Lebenserwartung und sinkenden Geburtenzahlen – der demografische Wandel – dazu führt, dass immer weniger Beitragszahler*innen einer immer größeren Zahl an Rentner*innen gegenüberstehen, was eine enorme Herausforderung für das Rentensystem darstellt. Doch bisher haben all diese Maßnahmen nicht dazu geführt, dass die Geburtenraten steigen. In Deutschland liegt die Geburtenziffer aktuell bei 1,35. Ein Team von Wissenschaftler*innen des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung und der Universität Helsinki zeigen nun einen anderen Weg auf, wie dem Problem begegnet werden kann. Ihr Vorschlag: die Bildungsausgaben nicht zurückschrauben, auch wenn die Geburtenraten sinken, denn dadurch erhöhen sich die Pro-Kopf-Ausgaben in Bildung, ohne dass mehr Geld als vorher investiert werden muss. Diesem Ansatz liegt eine neue Studie der Forscher*innen zugrunde, in der sie mit einem Mikrosimulationsmodell untersuchen, inwieweit Investitionen in Bildung, oder anders gesagt, in das Humanvermögen einer Gesellschaft, die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen niedriger Geburtenraten ausgleichen können. Basis dieser Studie ist die Grundannahme, dass Wirtschaftswachstum eher von den wirtschaftlich nutzbaren Fähigkeiten, Kenntnissen und Verhaltensweisen der Mitglieder einer Gesellschaft als von deren Altersstruktur bestimmt wird. Die Studie basiert auf Daten aus Finnland, das in diesem Zusammenhang besonders interessant ist, weil es im europäischen Vergleich am schnellsten altert. Es verzeichnet dramatische Geburtenrückgänge und das Bildungsniveau stagniert seit Anfang der 2000er-Jahre.

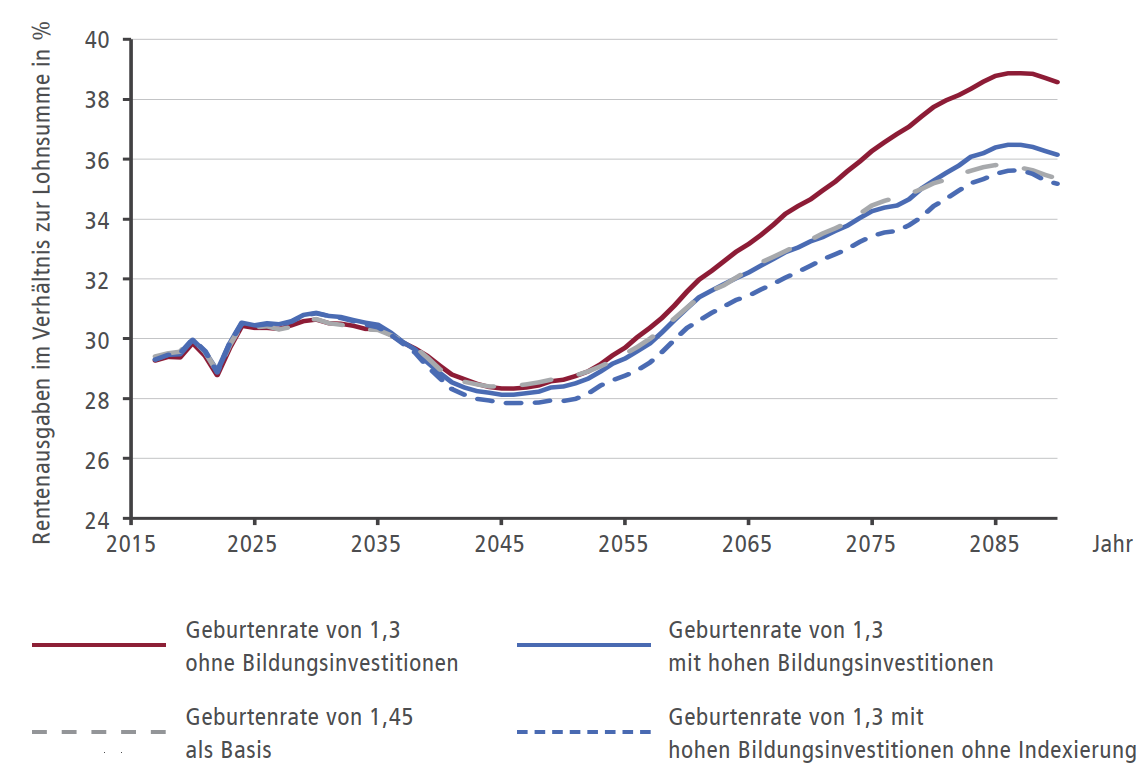

Entwicklung der Rentenausgaben im Verhältnis zur Lohnsumme

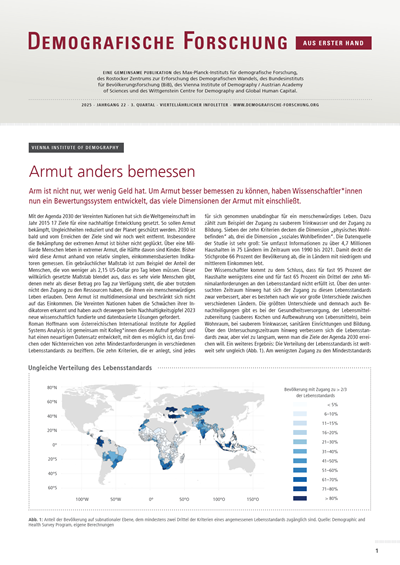

Abb. 1: Entwicklung der Rentenausgaben in Finnland im Vergleich zu den Lohnausgaben. Die graue Linie ist die Basislinie, bei der davon ausgegangen wird, dass die Geburtenziffer auf dem aktuellen Stand von 1,45 bleibt. Bei den blauen und roten Linien wird eine deutlich geringere Geburtenziffer von 1,3 angenommen. Ohne Bildungsinvestitionen (rote Linie) wachsen die Rentenausgaben stark im Vergleich zur Lohnsumme. Die blaue durchgezogene Linie zeigt das Szenario mit hohen Bildungsausgaben, bei denen die Rentenausgaben an das Lohnniveau gekoppelt werden, so wie es derzeit in Finnland praktiziert wird. Da zeigt sich, dass die Rentenbelastung vergleichbar hoch ist wie im Basisniveau (graue Linie), das von einer Geburtenziffer von 1,45 ausgeht. Die Investition in Bildung gleicht also die Auswirkungen der 0,15 niedrigeren Geburtenziffer aus. Die blaue gestrichelte Linie zeigt das Szenario, bei dem die Renten nicht an das Lohnniveau gekoppelt sind. In diesem Szenario gleichen die Investitionen in Bildung die Auswirkungen der geringeren Geburtenrate mehr als aus. Quelle: Finnische Rentenkasse, Statistics Finland, Digital and Population Data Services Agency, eigene Berechnungen

Für die Studie schauten sich die Forscher*innen an, wie sich eine moderate Erhöhung der Bildungsausgaben pro Kind auf verschiedene Kennzahlen des Rentensystems auswirkt. In dem Modell simulierten sie, wie sich verschiedene Größen, die das Rentensystem maßgeblich bestimmen, verändern, wenn man von unterschiedlichen Geburtenziffern und unterschiedlich hohen Investitionen in Bildung ausgeht. Um zu zeigen, wie stark sich Investitionen in Bildung auswirken können, stellten sie zwei Annahmen zur Entwicklung einander gegenüber: In der einen Simulation gehen sie von einer sehr niedrigen Geburtenziffer von 1,3 aus, in der anderen von 1,45. Das Modell berechnet, wie sich die Kennzahlen des Rentensystems verändern, wenn die Geburtenziffer bei 1,3 liegt, die Bildungsausgaben aber auf dem Niveau einer Geburtenziffer von 1,45 beibehalten werden. Diese Umverteilung entspricht ungefähr einer Erhöhung der Bildungsausgaben pro Kind um 12 Prozent, was wiederum den Ausgaben für ein zusätzliches Schuljahr entspricht. Diese Konstellation ermöglicht das Gegenüberstellen von drei Szenarien: 1. das Basisszenario mit einer Geburtenziffer von 1,45 und unveränderten Ausgaben für Bildung; 2. die Geburtenziffer von 1,3 ohne höhere Investitionen in Bildung; und 3. die Geburtenziffer von 1,3 mit hoher Investition in Bildung. Diese Daten kombinierten die Wissenschaftler*innen mit einem Modell, das die finnische Rentenkasse nutzt, um die Entwicklung der Renten unter verschiedenen Prämissen zu modellieren. Das Modell berücksichtigt zahlreiche demografische Größen wie die Bevölkerungsentwicklung, Einwanderung, Auswanderung, Bildungsdynamiken und Übergänge zwischen sogenannten Bevölkerungszuständen, zu denen beispielsweise Arbeitsmarktdynamiken, Rentenübergänge und Todesfälle zählen. Sie stellten fest, dass Szenario 2 – also eine Geburtenziffer von 1,3 ohne zusätzliche Investitionen in Bildung – eine deutlich geringere Gesamtbeschäftigung bis Ende des Jahrhunderts zur Folge hat. Wenn in Bildung investiert wird (Szenario 3) ist die Gesamtbeschäftigung höher. Auf die durchschnittliche Lohnentwicklung wirken sich Investitionen in Bildung massiv aus. Vor allem ab den 2040er-Jahren macht sich das bemerkbar, nämlich dann, wenn die besser ausgebildeten Jahrgänge in den Arbeitsmarkt eintreten. Das geht so weit, dass in diesem Szenario in den 2090er-Jahren die Durchschnittslöhne fast 10 Prozent über denen des Basisszenarios liegen. Auch auf das Renteneintrittsalter wirken sich höhere Bildungsausgaben aus: Das Basisszenario deutet auf einen Anstieg des Renteneintrittsalters von 63 Jahren im Jahr 2025 auf 66,4 Jahre im Jahr 2090 hin, während Szenario 3 mit hohen Investitionen in Bildung einen um 0,5 Jahre späteren Renteneintritt (mit 66,9 Jahren) im Jahr 2090 prognostiziert. Was das Bruttoinlandsprodukt (BIP) angeht, zahlen sich die Investitionen in Bildung ab 2040 aus, nämlich dann, wenn die kleineren und besser gebildeten Kohorten in den Arbeitsmarkt eintreten. Bis 2090 führt das Szenario mit hohen Investitionen zu einem um mehr als 10 Prozentpunkte höheren BIP pro Kopf als das Basisszenario oder das Szenario mit der niedrigsten Geburtenrate ohne Investititionssteigerungen in Bildung.

In allen Szenarien kommt es zunächst zu einem kurzfristigen Rückgang der Rentenausgaben im Verhältnis zu den Löhnen in den 2030er-Jahren und dann zu einem langfristigen Anstieg ab den 2040er-Jahren. Der anfängliche Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die in den späten 1940er-Jahren geborene Babyboom-Generation stirbt und zwei Rentenreformen aus den Jahren 2005 und 2017 Wirkung zeigen, bei denen das Rentenniveau gesenkt und das Renteneintrittsalter schrittweise erhöht wurde. Klar ist auch, dass die Rentenausgaben aufgrund der Alterung der Bevölkerung steigen, nämlich bis 2085 um 36 Prozent bei Annahme einer Geburtenziffer von 1,45 und um 39 Prozent, wenn man von einer Geburtenziffer von 1,3 ausgeht. Entscheidend für die Nachhaltigkeit des Sozialsystems ist, wie sich die Rentenhöhe im Vergleich zu den Löhnen entwickelt. In Finnland sind die Renten an die Entwicklung der Löhne (20 Prozent) und Preise (80 Prozent) gekoppelt. Hierfür entwarfen die Wissenschaftler*innen ebenfalls drei Szenarien (siehe Abb. 1): Im ersten gehen sie von hohen Investitionen in Bildung und einer Kopplung der Rentenentwicklung an das Lohnwachstum aus. Das Ergebnis ist, dass die relativen Rentenausgaben dem Basisszenario sehr nahekommen. Anders ausgedrückt: Höhere Bildung gleicht die negativen Auswirkungen der schrumpfenden Erwerbsbevölkerung aus. In der zweiten Variante mit hohen Bildungsinvestitionen haben sie die Renten nicht an die Entwicklung der Löhne gekoppelt, sondern auf dem Niveau des Szenarios mit der niedrigsten Geburtenrate und ohne höhere Investitionen in Bildung gehalten. In diesem Szenario gleichen die Investitionen in Bildung die Auswirkungen der geringeren Geburtenrate mehr als aus.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Erhöhung der Pro-Kopf-Ausgaben in Bildung einige der negativen Auswirkungen einer kleineren Erwerbsbevölkerung auf die Rentenbelastung ausgleichen können, weil sie zu einer höheren Beschäftigungsquote, höheren Löhnen und einem späteren Renteneintrittsalter führen.