Um dieser Frage nachzugehen, haben Wissenschaftler um Anna Oksuzyan vom Rostocker Max-Planck Institut für demografische Forschung Daten zur Gesundheit von Moskauer Bürgerinnen und Bürgern ausgewertet. Zurückgreifen konnten sie auf die Studie „Stress, Aging, and Health in Russia“ (SAHR), für die mehr als 1000 Männer und Frauen über 55 Jahren Auskunft über ihre Gesundheit gaben. Sie bewerteten unter anderem auf einer sechsstelligen Skala ihren Gesundheitszustand und gaben Auskünfte zu ihrer Leistungsfähigkeit, z.B. wie stark sie bei unterschiedlich anspruchsvollen Tätigkeiten wie Baden, Ankleiden oder Rennen beeinträchtigt sind. Dabei zeigte sich zunächst einmal ein bekanntes Bild: Sowohl beim subjektiv bewerteten Gesundheitszustand als auch bei der Einschätzung der körperlichen Leistungsfähigkeit schnitten die Frauen schlechter ab als die Männer. Können Sie trotz höherer Lebenserwartung tatsächlich kränklicher sein? Oder jammern sie einfach schneller?

Um mehr über den Gesundheitszustand von Männern und Frauen zu erfahren, wurden in der Studie SAHR nicht nur Interviews geführt, sondern auch gemessen, gewogen und gescannt: Diverse Biomarker, also messbare Parameter zu Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-Tätigkeit, Blutfetten oder Entzündungswerten wurden von den Probanden der Studie ermittelt. Wertvolle Daten, die einen Blick in das Innere der Befragten möglich machten.

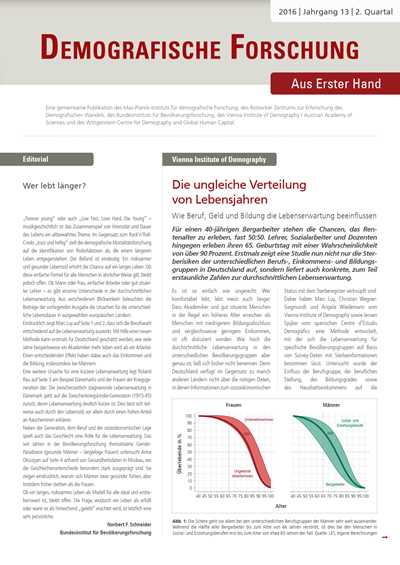

Und dieser zeigte, das Männer nicht unbedingt gesünder sind als Frauen, sondern einfach andere gesundheitliche Stärken und Schwachstellen haben. Salopp formuliert, leiden Frauen eher am Bauch, die Männer eher am Herzen (vgl. Tab. 1). Während sich beim Blutdruck und bei den Blutfetten keine eindeutige Tendenz und bei den Entzündungswerten gar keine Geschlechterunterschiede zeigten, konnten die Wissenschaftler bei Körpergewicht und -umfang auf der einen sowie bei den Herzkrankheiten auf der anderen Seite spezifische Geschlechtertendenzen ausmachen.

Tab.1: Frauen, die hohes Übergewicht haben, sind auch in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit oft stark beeinträchtigt. Für Männer hingegen gilt: Zeigt das EKG bestimmte Auffälligkeiten (abnorme Q-Zacke), beurteilen sie auch ihren Gesundheitszustand häufig als „schlecht“ oder „sehr schlecht“. Quelle: SAHR, eigene Berechnungen

So haben etwa fast 60 Prozent der Frauen einen zu großen Hüftumfang, während dies nur etwa auf jeden dritten Mann zutrifft. Auch die Fettleibigkeit ist unter Moskauerinnen viel verbreiteter als bei den männlichen Bewohnern der Stadt. Andererseits zeigten sich bei den Männern Herzanomalitäten wie Vorhofflimmern oder eine Gewebevergrößerung weitaus häufiger als bei den Frauen. Um herauszufinden, ob die Werte der Biomarker in Zusammenhang mit den mündlichen Gesundheitsauskünften der Probanden stehen, teilten die Wissenschaftler die Probanden jeweils in zwei Gruppen ein. Jene, mit einer schlechten Einschätzung des Gesundheitszustandes („schlecht“ oder „sehr schlecht“) und der körperlichen Leistungsfähigkeit (unteres Fünftel) und jene, mit einer vergleichsweise besseren Einschätzung. Dabei zeigte sich, dass die Werte der Biomarker in einem deutlichen Verhältnis zur Selbsteinschätzung der Probanden standen. So hatten etwa Frauen, die fettleibig sind, ein fast doppelt so hohes Risiko, zur Gruppe mit schlechter körperlicher Leistungsfähigkeit zu gehören wie die normalgewichtigen Frauen. Bei den Männern ist der Zusammenhang zwischen einer auffälligen so genannten Q-Zacke im EKG, die etwa auf einen alten Herzinfarkt hindeuten kann, und der körperlichen Leistungsfähigkeit besonders hoch. Das Risiko für eine starke Beeinträchtigung bei einer abnormen Q-Zacke ist dreimal so hoch wie bei den übrigen Männern. Bei den Frauen mit gleicher Diagnose lässt sich dagegen kein statistisch signifikanter Zusammenhang zur körperlichen Leistungsfähigkeit nachweisen.

Hier sehen die Autorinnen und Autoren der Studie auch eine mögliche Erklärung für die unterschiedlich gute Bewertung der eigenen Gesundheit bei Männern und Frauen. Denn ein zu hohes Gewicht ist zwar nicht unmittelbar lebensbedrohlich, kann aber zu vielen gesundheitlichen Nachteilen und jahrelangem Leiden führen. Die Männer hingegen können sich viele Jahre lang fit und gesund fühlen, aber an einem plötzlichen Herzinfarkt sterben. Insofern könnte man das Paradoxon in Russland zumindest teilweise auflösen: Männer fühlen sich zwar gesünder, sind es aber nicht unbedingt.