Familienfreundliche Sozialleistungen, genügend Betreuungsangebote für Kinder und eine starke Gleichberechtigung von Männern und Frauen: die skandinavischen Länder galten lange Zeit als Vorbilder für eine moderne Familienpolitik und konnten diese Rolle auch in den Jahren um die Wirtschaftskrise 2008 mit vergleichsweise hohen Geburtenraten untermauern. Doch seit 2010 begannen auch in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland die Geburtenraten zu sinken. Bisherige Erklärungen für diesen Rückgang konzentrierten sich auf ökonomische Faktoren wie Arbeitslosigkeit und soziale Faktoren wie Werte und Erwartungen. Inwieweit diese Faktoren auch auf regionaler Ebene eine Rolle spielen analysieren Nicholas Campisi und Mikko Myrskylä vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Hill Kulu und Júlia Mikulai von der Universität St. Andrews sowie Sebastian Klüsener vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in einer neuen Studie. Die Autor*innen untersuchen, wie sich die Fertilität zwischen 2005 und 2018 in den über 1000 untersuchten Gemeinden entwickelte und haben dabei – je nach Urbanisierungsgrad – große Unterschiede gefunden (s. Abb. 1).

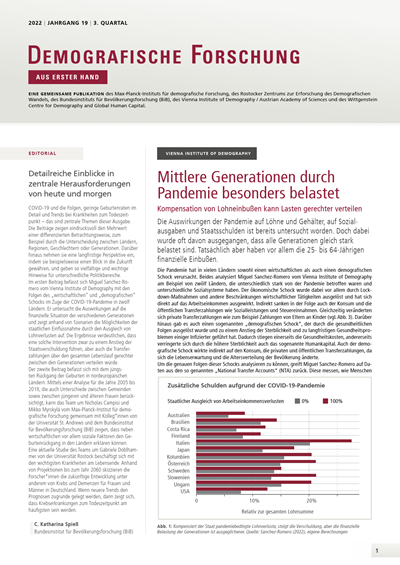

Veränderung der Geburtenrate (TFR) in Skandinavien, 2005-2018

Abb. 1: In einigen finnischen Gemeinden ist die Geburtenrate sehr stark gesunken, teilweise sogar um mehr als ein Kind pro Frau. Quelle: Nationale Statistikämter, eigene Berechnungen

Insgesamt sind diese Unterschiede in Norwegen und Finnland am größten. Hier gab es auch die stärksten Rückgänge der Geburtenraten. In Schweden dagegen veränderten sich die Geburtenraten kaum, in Dänemark war ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Dabei war in allen Ländern das erwartete Stadt-Land-Gefälle zu sehen (s. Tab. 1): In ländlichen Gemeinden (unter 50.000 Einwohner*innen) wurden die höchsten Geburtenraten verzeichnet, danach folgten in der Regel Städte mittlerer Größe (bis 100.000 Einwohner*innen), kleinere Großstädte (bis 500.000 Einwohner*innen) und schließlich klassische Großstädte (über 500.000 Einwohner*innen). Untersuchten die Forscher*innen jedoch die Geburtenraten der 15- bis 29-jährigen Frauen und der 30- bis 45-jährigen Frauen getrennt, war bei den älteren Frauen größtenteils ein umgekehrtes Muster zu sehen. In Dänemark, Schweden und Norwegen liegen in dieser Gruppe die klassischen Großstädte ganz vorn, weil Frauen hier in der Regel später Kinder bekommen.

Absolute und altersspezifische Geburtenraten nach Ländern und Urbanisierungsgrad, 2005-2018

Tab. 1: Während in den klassischen Großstädten die Geburtenrate bei den älteren Frauen besonders hoch ist, bekommen jüngere Frauen in ländlichen Gegenden mehr Kinder. Quelle: Nationale Statistikämter, eigene Berechnungen

Darüber hinaus konnten die Forscher*innen auch zeigen, dass es vor allem jüngere Frauen sind, bei denen die Geburtenraten sinken. Durch leicht steigende oder zumindest stagnierende Geburtenraten bei den älteren Frauen wird der Rückgang insgesamt abgemildert. In Finnland sanken die Geburtenraten vor allem deshalb so stark, weil hier auch die Fertilität der 30- bis 45-jährigen Frauen zurückging. Sollte dies auch in den anderen drei Ländern passieren, seien auch hier weitere Rückgänge zu erwarten, schreibt das Forscherteam.

Inwieweit unterschiedliche ökonomische oder soziale Bedingungen in den untersuchten Gemeinden die Entwicklung der Geburtenraten erklären können, prüften die Forscher*innen anhand weiterer Daten. Dafür erhoben sie den Anteil der nicht arbeitenden Bevölkerung, die Trennungsraten, den Anteil gut gebildeter Frauen, den Stimmenanteil konservativer Parteien, das Pro-Kopf-Einkommen und die Migrationsrate. Erwartungsgemäß wirkte sich ein hoher Anteil von nicht erwerbstätigen Personen negativ auf die Geburtenrate aus – allerdings weniger stark als angenommen. Überraschend war zudem, dass ein höheres Pro-Kopf-Einkommen mit niedrigeren Geburtenraten einherging, und zwar sowohl bei den älteren wie bei den jüngeren Frauen. Gerade bei letzteren war man davon ausgegangen, dass sich eine höhere ökonomische Sicherheit auch positiv auf die Geburtenrate auswirkt.

Insgesamt aber waren bei der Analyse soziale Faktoren mindestens ebenso wichtig wie ökonomische. So führten hohe Trennungsraten in Gemeinden in der Regel zu deutlich niedrigeren Geburtenzahlen, während ein hoher Stimmenanteil konservativer politischer Parteien mit höherer Fertilität einherging.