Migrant*innen sind bei Ankunft in ihrem Zielland gesünder als der Durchschnitt der Bevölkerung in diesem Land. Dieser sogenannte „healthy immigrant effect“ ist vor allem darauf zurückzuführen, dass eher gesündere Menschen sich für eine Auswanderung entscheiden beziehungsweise deren Familien die Entscheidung treffen, genau dieses Familienmitglied loszuschicken, weil man es ihm am ehesten zutraut, die Auswanderung gut zu bewältigen. Dieser Gesundheitsvorteil verschwindet aber relativ schnell. Schon zehn Jahre nach der Ankunft ist es um die Gesundheit der Migrant*innen nicht besser bestellt als um die der Nicht-Migrant*innen im Zielland. Aus der Forschung weiß man, dass Migrant*innen im Schnitt länger leben, aber dabei unter gesundheitlichen Problemen leiden. Außerdem ist aus der Forschung zu marginalisierten Gruppen der Gesellschaft bekannt, dass sich der Gesundheitszustand von Menschen verschlechtert, wenn sie dauerhaft sozioökonomisch schlechter gestellt und permanentem Stress ausgeliefert sind. Damit altern diese marginalisierten Gruppen schneller, erkranken früher an chronischen Erkrankungen und sterben im Schnitt auch früher. Anders könnte man sagen: Es sind die physischen Folgen sozialer Ungleichheit.

Ob dies auch bei Migrant*innen die Ursachen für die Verschlechterung des Gesundheitszustands sind und ob Bildung vor dieser Verschlechterung schützt, das hat jetzt Silvia Loi, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für demografische Forschung, untersucht. In einer aktuellen Publikation hat sie sich genauer angeschaut, welche strukturellen Faktoren ursächlich sein könnten für die überproportional starke Verschlechterung des Gesundheitszustands bei Migrant*innen. Fokussiert hat sie sich hierbei auf die Faktoren Bildung, Einkommen, Familienstand und Geschlecht. Für ihre Studie verwendete sie Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), einer repräsentativen Längsschnittstudie privater Haushalte, die deutsche Staatsangehörige, ausländische Staatsbürger und Einwanderer umfasst. Für diese Studie werden über viele Jahre hinweg Menschen zu Haushaltszusammensetzung, Berufsbiografien, Beschäftigung, Einkommen, Gesundheit und Zufriedenheit befragt. In die aktuelle Untersuchung flossen die Daten zum selbst eingeschätzten Gesundheitszustand von über 6.000 Migrant*innen und über 50.000 Nicht-Migrant*innen ein.

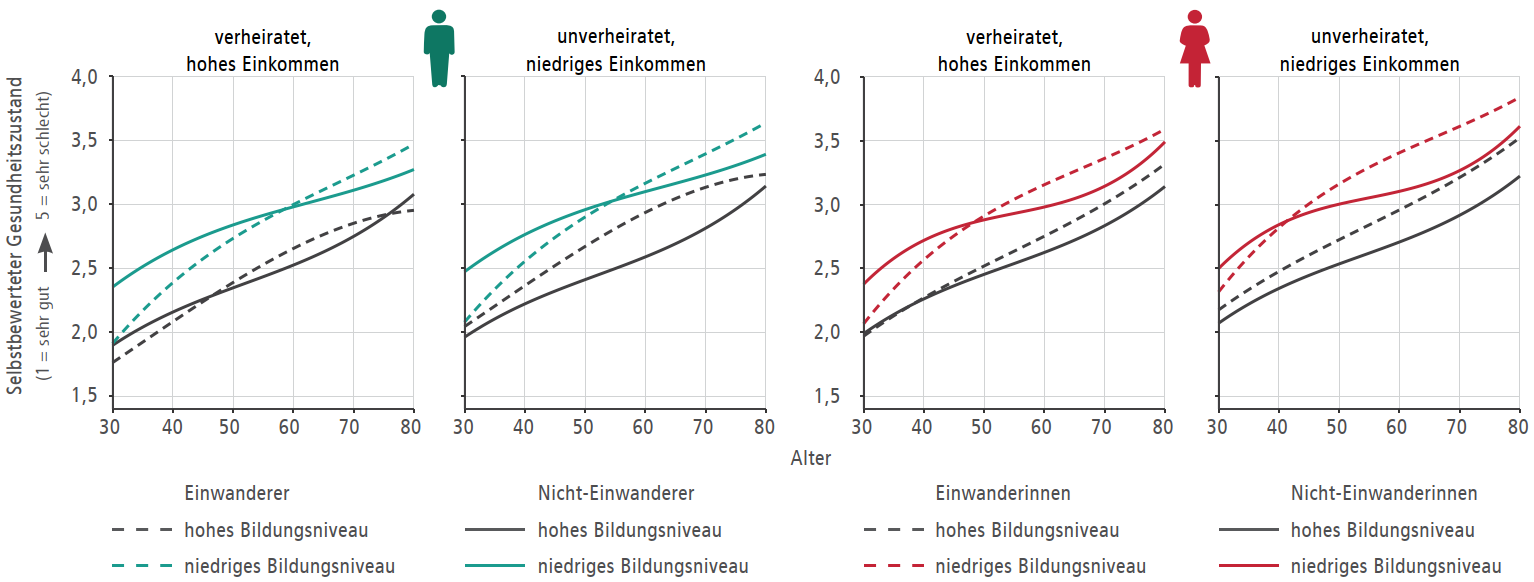

Gesundheitszustand von Migrant*innen und Nicht-Migrant*innen in verschiedenen Altersstufen

Abb. 1: Verlauf der selbstbewerteten Gesundheit nach Alter und Migrationshintergrund. Quelle: Sozio-oekonomisches Panel (SOEP), eigene Berechnungen

Die Forscherin stellte fest, dass sich der Gesundheitszustand von Migrant*innen im Vergleich zu Nicht-Migrant*innen mit zunehmendem Alter verschlechtert und damit die gesundheitlichen Ungleichheiten im Laufe des Lebens zunehmen. Ein erwartbares Ergebnis ist, dass Menschen mit geringem Bildungsniveau – egal ob eingewandert oder nicht – über die gesamte Altersspanne hinweg ihre Gesundheit schlechter bewerten als Menschen mit einem höheren Bildungsniveau. Silvia Loi stellte aber auch fest, dass die Gesundheitsunterschiede zwischen den beiden Bildungsgruppen bei Einheimischen und eingewanderten Personen voneinander abweichen. Bei Menschen mit dem niedrigsten Bildungsniveau sind die Unterschiede in den jüngsten Altersgruppen und den ältesten Altersgruppen besonders groß, wobei sich das Verhältnis umkehrt: Die jüngeren Migrant*innen sind im Schnitt deutlich gesünder, während die älteren Migrant*innen in einer deutlich schlechteren gesundheitlichen Verfassung sind als die Nicht-Einwander*innen der gleichen Altersgruppe. Migrantische Frauen sind hierbei besonders schlecht gestellt: Während bei den Männern das Verhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben zu Ungunsten der Gesundheit der Migranten kippt, sind migrantische Frauen mit einem hohen Bildungsniveau durchweg gesundheitlich schlechter gestellt als die Nicht-Migrantinnen mit dem gleichen Bildungsniveau.

Die Forscherin schaute sich außerdem an, ob sich dieses Verhältnis anders darstellt, wenn man berücksichtigt, ob Menschen verheiratet sind (es ist bekannt, dass Verheiratetsein sich generell positiv auf die Gesundheit von Männern auswirkt) oder ökonomisch bessergestellt sind (was sich allgemein positiv auf die Gesundheit auswirkt). Sie kommt jedoch zu dem Schluss, dass weder Einkommen noch Familienstand zur weiteren Erklärung der Ergebnisse beitragen. Die Wissenschaftlerin betont, dass ihre Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Ungleichheiten in der Gesundheit systemisch bedingt sind. Die Politik müsse die Ursachen dieser systemischen Ungerechtigkeiten angehen, Armut bekämpfen und allen den Zugang zu hochwertiger Bildung ermöglichen. Aus anderer Forschung wisse man außerdem, dass marginalisierte Gruppen, zu denen auch die Migrant*innen gehören, schlechteren Zugang zu Gesundheitsleistungen haben, trotz Krankenversicherung. Auch dieser Ungerechtigkeit müsse man mit entsprechenden Maßnahmen begegnen.