Bis 1980 gehörte Dänemark zu den Vorzeigeländern, was den Gewinn an Lebenserwartung angeht: Auf höchstem Niveau stiegen die Zahlen der Frauen jährlich mit derselben Rate wie in den weltweit rekordhaltenden Ländern (rund 2,5 Jahre pro Jahrzehnt). Doch 1976 brach der steile Aufwärtstrend bei 76,6 Jahren ab: Die Werte stagnierten und gingen sogar leicht zurück. Seit etwa 1985 wuchsen sie zwar wieder, bis Mitte der 90er-Jahre jedoch deutlich langsamer als zuvor und als in anderen Ländern.

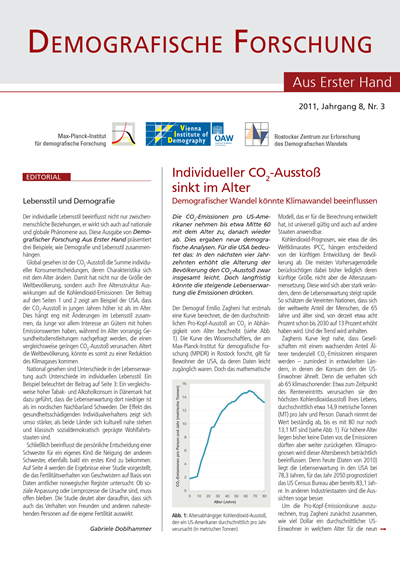

Abb. 1: Rekordlebenserwartung und Lebenserwartung bei Geburt in ausgewählten Ländern für Frauen von 1955-2009. (Quelle: www.mortality.org, eigene Berechnungen).

Das zeigt der Vergleich mit dem Nachbarn Schweden: Trotz der geografischen, historischen und kulturellen Nähe der beiden sozialdemokratisch geprägten Wohlfahrtsstaaten begannen die Lebenserwartungen ab etwa 1977 auseinanderzuklaffen: Der Vorsprung Schwedens stieg innerhalb von etwa 20 Jahren von einem Jahr auf mehr als 3,5 Jahre an (siehe Abb. 1). Seit Mitte der 90er-Jahre holt Dänemark wieder auf, der Anstieg der Lebenserwartung hat sich wieder beschleunigt: 2009 lag sie für Frauen bei 86,4 Jahren, und damit noch 2,2 Jahre hinter Schweden. Die beiden Rostocker Demografen James Vaupel und Roland Rau haben zusammen mit Kollegen aus Dänemark das dänische Phänomen untersucht, das sich in ähnlicher Weise in anderen Nationen zeigt: So verlangsamte sich etwa in den Niederlanden während der 80er und 90er-Jahre das Tempo der Lebensverlängerung, um dann wieder anzuziehen. Prekär ist die Situation in Russland: Für Frauen liegt die Lebenserwartung mit 74 Jahren kaum über dem Niveau der 1960er Jahre. Männer leben durchschnittlich gerade einmal 62 Jahre, insbesondere in Folge von Alkoholmissbrauch.

Auch in den USA ließen die Zugewinne vor etwa 30 Jahren nach. Zwar sind die Rückschritte kleiner als in Dänemark, dafür hat das Land seitdem nicht wieder aufgeholt. In der Summe büßt es dadurch im Vergleich zur Weltspitze ein. Dies rief 2008 den nationalen Forschungsrat der Vereinigten Staaten auf den Plan, der eine Expertenkommission beauftragte, die Ursachen für den unvorteilhaften Trend zu finden. Teil dieser Untersuchungen ist auch der Beitrag der Rostocker Wissenschaftler über die Entwicklung in Dänemark, die der der USA in einigen Aspekten ähnelt.

Die Arbeit ergab: Vor allem starker Zigaretten- und Alkoholkonsum müssen der Grund für die schwächelnde Lebenserwartung sein: In den 1950ern belegten die Däninnen unter den 20 OECD-Gründerstaaten in der Sterblichkeit wegen Leberzirrhose noch Rang 12 (ein höherer Rang bedeutet geringere Sterblichkeit), zur Jahrtausendwende waren sie auf Platz 17 gefallen. Die Mortalität durch Rauchen fiel im gleichen Zeitraum von Rang 16 auf den letzten Platz ab.

Und während die Sterblichkeit durch Lungenkrebs für dänische Frauen 1950 noch auf einem Niveau mit der der schwedischen lag, hatten die Däninnen bis in die 1990er-Jahre den dreifachen Wert der Schwedinnen erreicht. Insgesamt starb etwa ein Drittel der dänischen Männer und ein Viertel der Frauen in den frühen 90ern an vielfältigen Raucherkrankheiten. Dazu gehören neben Lungenkrebs auch tödliche Formen von Bronchitis oder Lungenemphysem und Herzinfarkt durch Rauchen.

Weshalb sich die Dänen ungesünder als ihre Nachbarn verhielten und verhalten, davon zeichnet die Forschung noch kein klares Bild. Doch entscheidend war sicherlich die Tabakpolitik Dänemarks, die über lange Zeit als relativ zwanglos galt. So gibt es ein Rauchverbot in Gaststätten erst seit 2007 – kurz nachdem die EU ein europaweites Verbot angedroht hatte. In kleineren dänischen Restaurants ist das Rauchen heute noch erlaubt. Gleichwohl: Ab Mitte der 90er-Jahre gewann der Anstieg der Lebenserwartung in Dänemark wieder an Fahrt. Offenbar lebten die Dänen wieder gesünder. Tatsächlich zeigen Langzeitstudien aus dieser Zeit, dass der Alkoholkonsum zwischenzeitlich und der Anteil der Raucher dauerhaft zurückging. Die Sterblichkeit durch Lungenkrebs sank nach 2000 leicht, bleibt aber auf sehr hohem Level.

Stärker könnte sich deshalb ausgewirkt haben, dass Dänemark inzwischen viel in sein Gesundheitssystem investiert hat, um die Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen zu verbessern – der Todesursache Nummer eins. Wenn Verbesserungen in Gesundheitssystem und individuellem Verhalten ineinander greifen, dürfte das nicht nur in Dänemark sondern auch in anderen Ländern helfen, Stagnationsphasen in der Entwicklung der Lebenserwartung zu überwinden.

Drei Viertel der Unterschiede zwischen dänischen und schwedischen Frauen sind erklärbar mit Tod durch Tabak oder Alkohol. Das heißt auch: Verhielten sich die Däninnen so gesund wie die Schwedinnen, würde die Differenz in der Lebenserwartung auf ein Viertel zusammenschrumpfen. Für Männer würde sie fast vollständig verschwinden.