Die Lebenserwartung dänischer Frauen betrug im Jahr 1977 knapp 78 Jahre. Damit lagen sie ein Jahr unter den Schwedinnen und Norwegerinnen. 20 Jahre später aber durften norwegische und schwedische Frauen bereits mit 81 bis 82 Lebensjahren rechnen. Die Lebenserwartung der Däninnen dagegen hatte sich kaum verändert. Was war passiert?

Grundsätzlich gibt es zwei mögliche Erklärungsmuster für die auffällige Stagnation in Dänemark. Zum einen könnte die Ursache in den 1980er und 1990er Jahren liegen, als der Stillstand zu beobachten war: Medizinische Versorgung, Gesundheitsverhalten der Bevölkerung oder Umwelteinflüsse sind nur einige Faktoren, die sich auf die Sterblichkeit auswirken können. So führten etwa die verbesserten Lebensbedingungen nach der Wende in Ostdeutschland zu einem schnellen Anstieg der Lebenserwartung – und zwar für alle Geburtsjahrgänge. Neben diesen Periodeneffekten können aber auch Kohorteneffekte der Grund für die Stagnation sein. Dann läge die Erklärung auch vor dem eigentlichen Zeitraum des Stillstands in Dänemark. Es wären nicht alle Altersgruppen der Bevölkerung betroffen, sondern nur bestimmte Geburtenjahrgänge, die in der Kindheit oder auch später schlechte Lebensbedingungen hatten oder ein schlechteres Gesundheitsverhalten an den Tag legten als andere Generationen.

Eben das ist die Hypothese des Autorenteams, zu dem Roland Rau vom Rostocker Zentrum zur Erfoschung des demografischen Wandels gehört. Sie vermuten, dass vor allem die hohe Sterblichkeit unter den zwischen 1915 und 1945 geborenen Frauen zu der stagnierenden Lebenserwartung geführt hat. Das würde gleichzeitig erklären, warum die Lebenserwartung seit Ende der 1990er Jahre wieder stark ansteigt: Ein Großteil dieser Geburtenjahrgänge, unter denen der Anteil der Raucherinnen sehr hoch war, ist zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben. Die Überlebenden sind zumeist Nicht-Raucherinnen mit besserer Gesundheit und daraus resultierender höherer Lebenserwartung.

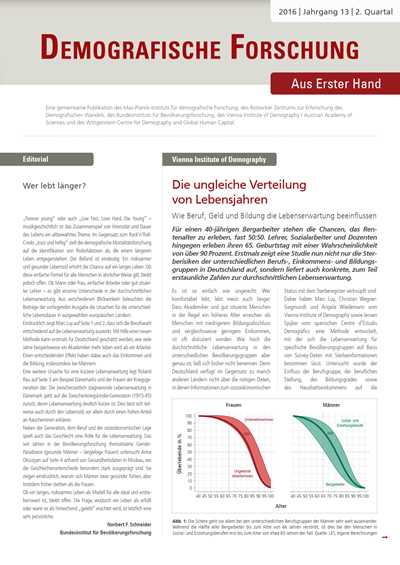

Abb. 1: Lebenserwartung von Frauen in Dänemark und Schweden sowie von dänischen Frauen, die für die Geburtsjahrgänge 1915–1945 die schwedische Sterblichkeit hatten. Quelle: Human Mortality Database, eigene Berechnungen

Tatsächlich ist es aber gar nicht so leicht, Periodeneffekte von Kohorteneffekten zu trennen. Die Wissenschaftler verglichen daher die Entwicklung der Lebenserwartung in Dänemark mit jener in Nachbarländern wie Schweden oder Norwegen. Diese haben zwar grundsätzlich vergleichbare Lebensbedingungen, verzeichneten aber seit 1950 einen sehr konstanten Anstieg der Lebenserwartung. Daher konnten die Demografen einen Trick anwenden: Sie tauschten die Sterbedaten der dänischen Geburtsjahrgänge von 1915 bis 1945 einfach gegen die schwedischen oder norwegischen aus und ließen alles andere unverändert. Tatsächlich zeigte sich auch unter der Berücksichtigung möglicher Periodeneffekte, dass sich die Lebenserwartung der Däninnen in diesem Fall fast genauso entwickelt hätte wie in den anderen beiden skandinavischen Ländern. Die Stagnation muss daher durch die hohe Sterblichkeit bei den Zwischenkriegskindern ausgelöst worden sein.

Und die Wissenschaftler konnten auch genau zeigen, wie hoch der Anteil der jeweiligen Geburtsjahrgänge zu welchem Zeitpunkt war (vgl. Abb. 1). Im Jahr 1995 etwa wurden die Schwedinnen etwas mehr als dreieinhalb Jahre älter als die Däninnen. 70 Prozent davon, also gut zweieinhalb Jahre lassen sich auf die hohe Sterblichkeit der Geburtenjahrgänge von 1915 bis 1945 zurückführen. Dabei tragen einzelne Jahrgänge, vor allem die um 1930 Geborenen, mehr als einen Monat zu diesem Unterschied bei (vgl. Abb.2). Im Umkehrschluss bedeutet dies: Frauen, die anderen Geburtenjahrgängen angehören, haben fast die gleiche Lebenserwartung wie die Schwedinnen.

Abb. 2: Diese sogenannte „Heatmap“ zeigt, wie groß der Anteil einzelner Altersstufen an den Unterschieden in der Lebenserwartung ist. Analog zu Höhenlinien in topographischen Karten, beschreiben die Linien (Isohypsen) hier Altersstufen, die denselben Beitrag zu den Unterschieden in der Lebenserwartung zwischen dänischen und schwedischen Frauen leisten. Am höchsten war dieser demnach bei den zwischen 1915 und 1945 Geborenen. Quelle: Human Mortality Database, eigene Berechnungen

Eine frühere Hypothese, dass die seit Mitte der 1990er Jahre ansteigende Lebenserwartung auf einen gesünderen Lebenswandel und eine bessere Gesundheitsvorsorge zurückzuführen sei, ist damit zwar nicht widerlegt. Die vorliegende Studie zeigt aber, dass dadurch höchstens ein kleiner Teil des Anstiegs zu erklären ist. Der Löwenanteil geht auf das Aussterben einer Generation zurück, die durch ihren ungewöhnlich hohen Anteil an Raucherinnen und einer damit verbundenen hohen Sterblichkeit jahrelang die durchschnittliche Lebenserwartung der Däninnen erheblich beeinflusst hat. Die Autoren betonen daher, wie wichtig es ist, eventuelle Kohorteneffekte bei der Analyse der Sterblichkeit zu berücksichtigen. Die vorgestellte Methode liefert dafür ein geeignetes Instrument.