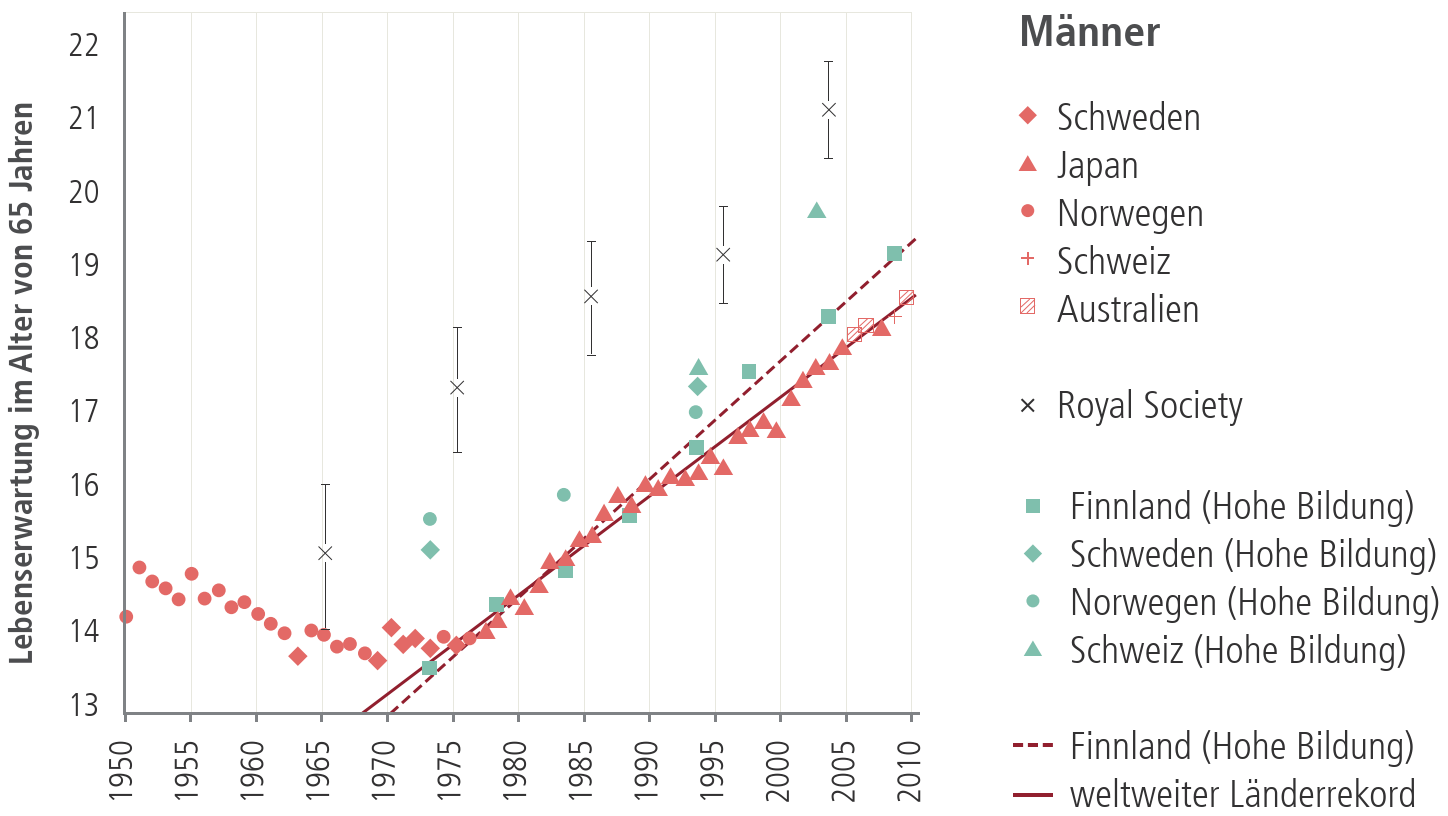

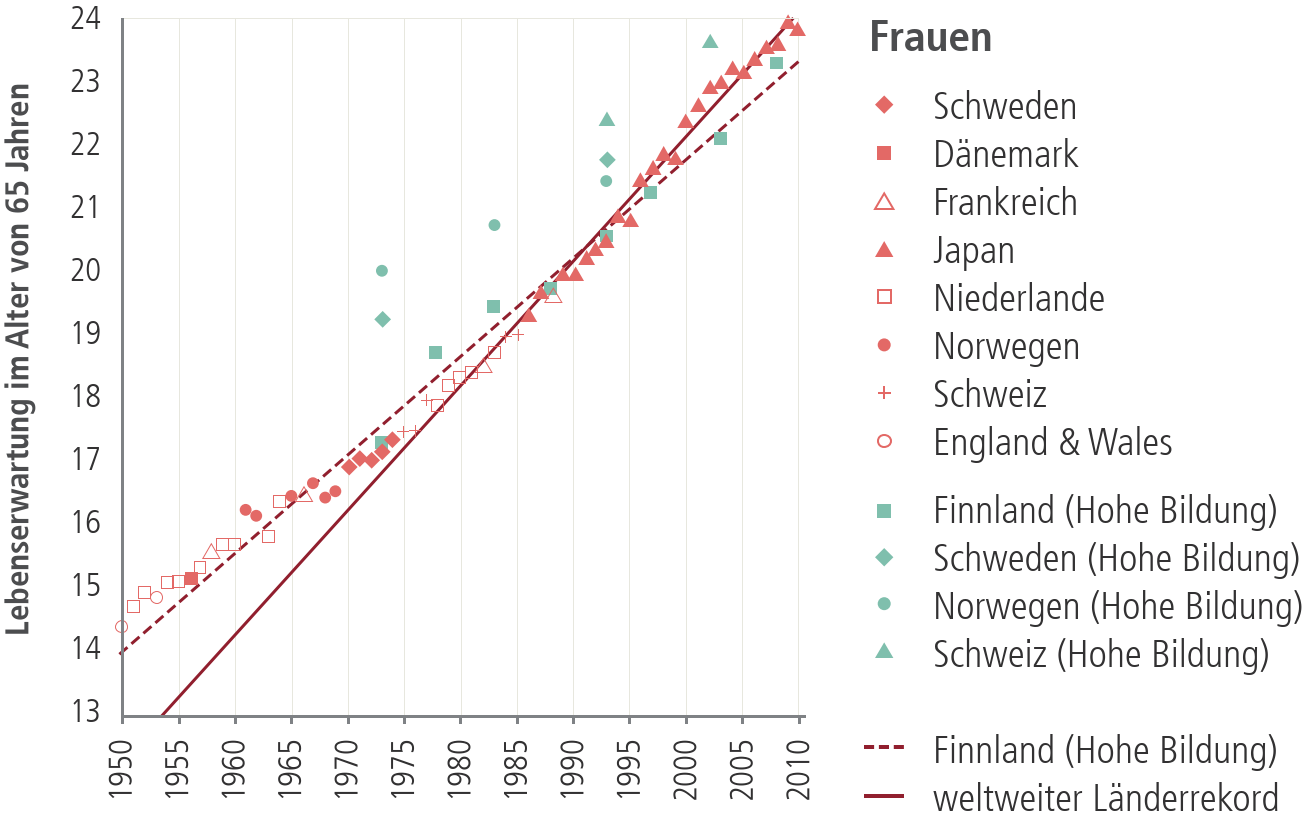

Für fast alle Länder gilt: Wer eine hohe Bildung hat, lebt in der Regel einige Jahre länger als Personen mit niedrigerem Bildungsgrad. Die Lebenserwartung hoch gebildeter Bevölkerungsschichten liegt oft sogar über dem weltweiten Rekord-Niveau, das in Ländern wie Japan oder der Schweiz erreicht wird (vgl. Abb. 1 und 2). Allerdings bereitet es einige Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Bildungsschichten auf ihre Sterblichkeit zu untersuchen und die Daten so aufzubereiten, dass sie international vergleichbar sind. Werden etwa Zensusdaten und Sterbedaten verwendet, tritt oft das Problem auf, dass der höchste Bildungsabschluss zum Todeszeitpunkt ein anderer sein kann als in der Zensusbefragung. Zudem gibt es international unterschiedliche Bildungsklassifikationen, die einen Vergleich erschweren. Und schließlich ändern sich die Anteile der unterschiedlichen Bildungsklassen an der Gesamtbevölkerung: War in Deutschland ein Hochschulabschluss Anfang des 20. Jahrhunderts gerade für Frauen noch eine große Ausnahme, so hat heute bereits etwa jede Vierte ein Fachhochschul- oder Hochschulzeugnis in der Tasche. Aus einer privilegierten und sehr selektiven Gruppe ist so eine sozial sehr viel breitere Bevölkerungsschicht geworden. Andersherum ist die Gruppe der gering Gebildeten sehr viel kleiner und damit selektiver geworden.

Abb. 1:Die Grafik zeigt, wie sich die Lebenserwartung von Männern im Alter von 65 Jahren in jenen Ländern entwickelt hat, die den jeweiligen weltweiten Spitzenwert verzeichneten. Eine noch höhere Lebenserwartung erreichen allerdings die gebildeten Schichten der hier aufgeführten Länder, sowie vor allem die Mitglieder der Royal Society in Großbritannien. Quelle: Human Mortality Data Base 2016, unveröffentlichte Daten der Statistikämter in Finnland, Schweden und Norwegen (für genaue Angaben siehe unten).

Abb. 2:Auch bei den Frauen erreichen gut gebildete Schichten, etwa in der Schweiz, eine durchschnittliche Lebenserwartung, die deutlich über dem weltweiten Länderrekord liegt. Quelle: Human Mortality Data Base, unveröffentlichte Daten der Statistikämter in Finnland, Schweden und Norwegen (für genaue Angaben siehe unten)

Trotz dieser Herausforderungen haben sich Domantas Jasilionis und Vladimir Shkolnikov vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock daran gewagt, einen internationalen Überblick zu diesem Thema zu erstellen. Am besten dokumentiert ist dabei die Entwicklung in den nordeuropäischen Ländern, die über sehr gute Daten zur Lebenserwartung nach Bildungsgrad verfügen. Diese zeigen auf, dass die Schere zwischen den Bildungsschichten in den letzten Jahren weiter auseinandergegangen ist. In Schweden etwa verdoppelte sich der Abstand zwischen der niedrigsten und der höchsten Bildungsschicht innerhalb von zwölf Jahren. So lag im Jahr 1988 bei männlichen Hochgebildeten die verbleibende Lebenserwartung im Alter von 30 Jahren bei 48 Jahren. Schwedische Männer mit niedrigem Bildungsstand hatten dagegen eine um etwa drei Jahre geringere durchschnittliche Lebensdauer.

Im kurzen Zeitraum bis zum Jahr 2000 war die Lebenserwartung in beiden Bildungsschichten gestiegen, der Unterschied zwischen ihnen jedoch gleichzeitig auf fünf Jahre angewachsen. Bei den schwedischen Frauen ist die Entwicklung ähnlich: Im Jahr 1988 betrug der Unterschied zwischen den beiden Bildungsgruppen zwei Jahre, im Jahr 2000 lag er bereits bei vier Jahren. Dabei gelten gerade die skandinavischen Länder als Staaten, die umfangreiche politische Maßnahmen ergreifen, um Ungleichheit in der Bevölkerung entgegenzuwirken.

Vergleiche mit anderen europäischen Ländern sind aufgrund der unterschiedlichen Datenerhebung und Analysemethoden mit Vorsicht zu interpretieren. In der Tendenz lässt sich aber feststellen, dass neben Skandinavien auch in Belgien, Frankreich und der Schweiz die Lebenserwartung der Hochgebildeten schneller wächst. Besonders große und weiter steigende Unterschiede gibt es in zentral- und osteuropäischen Ländern, wie exemplarisch anhand von Daten für Litauen, Estland und Russland aufgezeigt wird. Ein besonders extremes Beispiel ist die Lebenserwartung der russischen Männer. Zur Jahrtausendwende betrug der Unterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten Bildungsschicht rund 13 Jahre.

Vergleichsweise klein scheint die Schere in England und Wales sowie einigen südeuropäischen Regionen zu sein. Diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu interpretieren, und sollten durch Studien mit verbesserter Datengrundlage überprüft werden. In den USA ist die Situation ähnlich wie in West- und Nordeuropa. Auffällig ist hier, dass es in den 1980ern und 1990ern gerade bei der Lebenserwartung der Frauen große soziale Unterschiede gab. Einige Studien fanden bei den am geringsten gebildeten, weißen nicht-hispanischen Frauen sogar einen Rückgang der durchschnittlichen Lebensdauer. Allerdings sind auch diese Ergebnisse zumindest teilweise auf Veränderungen bei den Anteilen einzelner Bildungsschichten zurückzuführen: Frauen, die 1950 einen niedrigen Bildungsabschluss hatten, waren eine weit größere und weniger selektive Gruppe als diejenigen Frauen, die 1980 zu den am wenigsten Gebildeten gehörten.

Dass kleine, selektive Gruppen extreme Werte erreichen können, zeigt sich auch am Beispiel besonders hoher Lebenserwartungen: So finden sich etwa bei religiösen Kleingruppen wie den Mormonen oder den SiebentenTags-Adventisten in den USA und Norwegen Spitzenwerte bei der Lebenserwartung, die jene der Rekord-Länder weit übersteigen. In beiden Gruppen sind Nikotin und Alkoholkonsum verboten. Diese und möglicherweise weitere Besonderheiten in der Lebensführung führen dazu, dass die Sterblichkeit im Allgemeinen und die Krebssterblichkeit im Besonderen sehr niedrig ist. Das gilt ebenso für die Mitglieder akademischer Organisationen wie etwa der Royal Society in Großbritannien sowie der nationalen Akademien in Deutschland, Österreich und Russland. Ausschlaggebende Faktoren neben der sehr hohen Bildung der Mitglieder könnten eine gesündere Lebensweise, ein höheres Einkommen sowie durchschnittlich bessere Lebensbedingungen in der Kindheit sein.

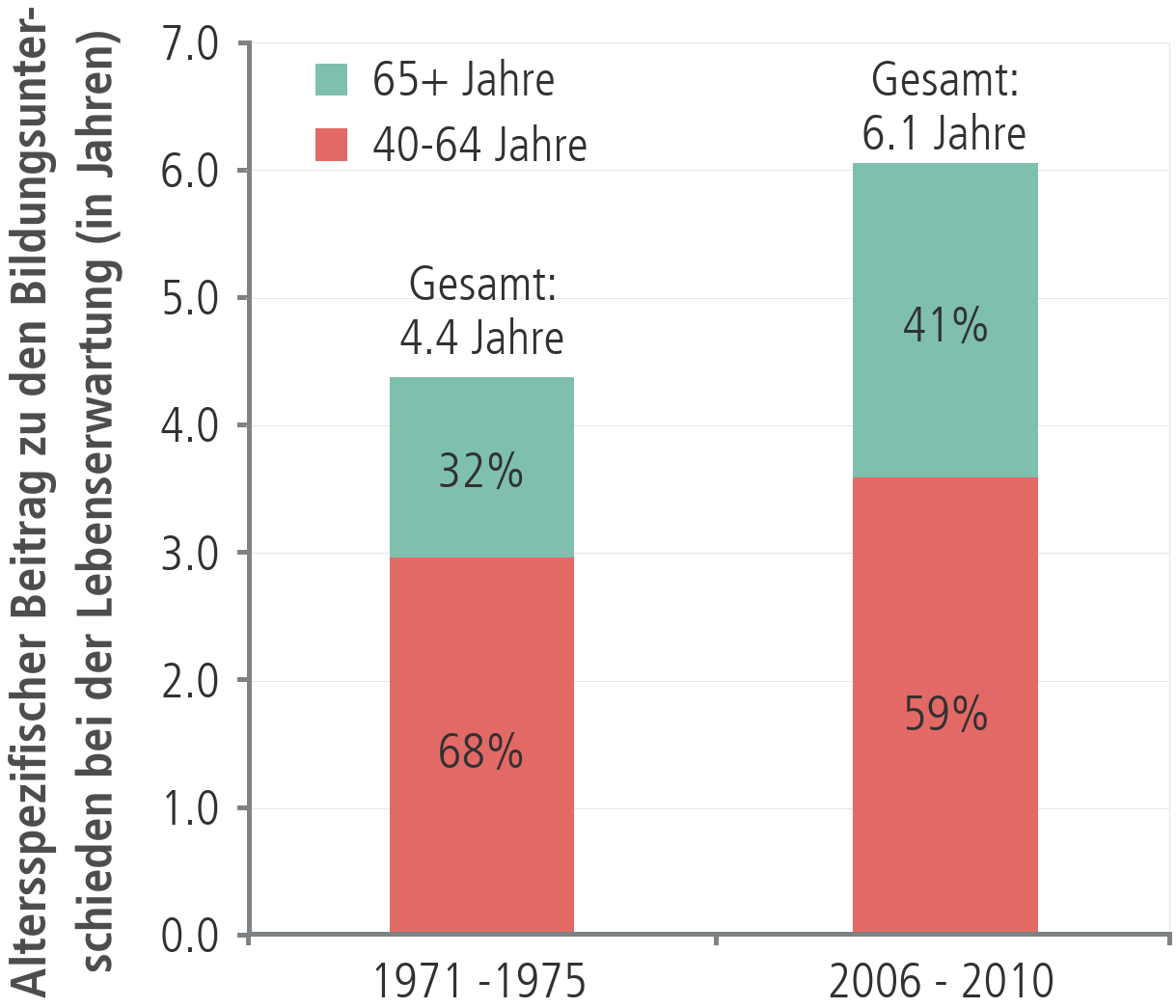

Die Zugewinne in der Lebenserwartung gehen in allen Bildungsschichten auf die niedrigere Sterblichkeit ab 65 Jahren zurück. Seit den späten 1960er und 1970er Jahren verbesserte sich mit der so genannten kardiovaskulären Revolution die Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen ganz erheblich und ließ die Sterblichkeit im hohen Alter sinken. Dass sich vor allem die Hochgebildeten diesen Vorteil zunutze machen konnten, zeigen die Anteile der Altersgruppen an den Bildungsunterschieden (s. Abb. 3). Bei finnischen Männern etwa betrug der Unterschied zwischen Hochgebildeten und allen anderen Bevölkerungsschichten zu Beginn der 1970er 4,4 Jahre. Dabei ging allerdings nur knapp ein Drittel des Unterschieds auf eine geringere Sterblichkeit im Alter von über 65 Jahren zurück. 35 Jahre später ist der Unterschied auf gut sechs Jahre gewachsen, wobei davon bereits zweieinhalb Jahre auf eine geringere Sterblichkeit der gut Gebildeten im hohen Alter zurückgehen.

Abb. 3:Altersspezifischer Beitrag (in Jahren) zu den Bildungsunterschieden finnischer Männer bei der Lebenserwartung im Alter von 40 Jahren. Quelle: Statistics Finland; Martikainen et al., 2013 (für genaue Angaben siehe unten)

Der aufgezeigte große Vorsprung der gut Gebildeten beim Anstieg der Lebenserwartung verdeutlicht, dass es genügend Potenzial für weitere Verbesserungen in der Lebenserwartung der mittleren und unteren sozialen Bevölkerungsschichten gibt. Rückgänge in der Lebenserwartung, wie sie in einigen Ländern bei gering Gebildeten beobachtet werden können, sind vermeidbar und stehen im Prinzip für viele unnötige frühe Todesfälle. Insgesamt, so schließen die Autoren, ist mit einem weiteren Anstieg der Lebenserwartung zu rechnen. So war etwa bei schwedischen Männern zwischen 1988 und 1999 die Hälfte des gesamten Anstiegs der Lebenserwartung ab 30 Jahren auf einen verbesserten Bildungsstand der Bevölkerung zurückzuführen. Dieser Trend könnte sich auch in vielen anderen Ländern fortsetzen. Damit jedoch die gesamte Bevölkerung irgendwann die Rekordwerte der Hochgebildeten erreicht, sind weitere medizinische Erfolge etwa bei der Behandlung von Alzheimer nötig, wie die Autoren schreiben. Zudem könnten andere Faktoren wie ein Anstieg der Scheidungen, ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen oder steigende Anteile von Übergewichtigen und Rauchern einer Erhöhung der Lebenserwartung in der Gesamtbevölkerung entgegenstehen.