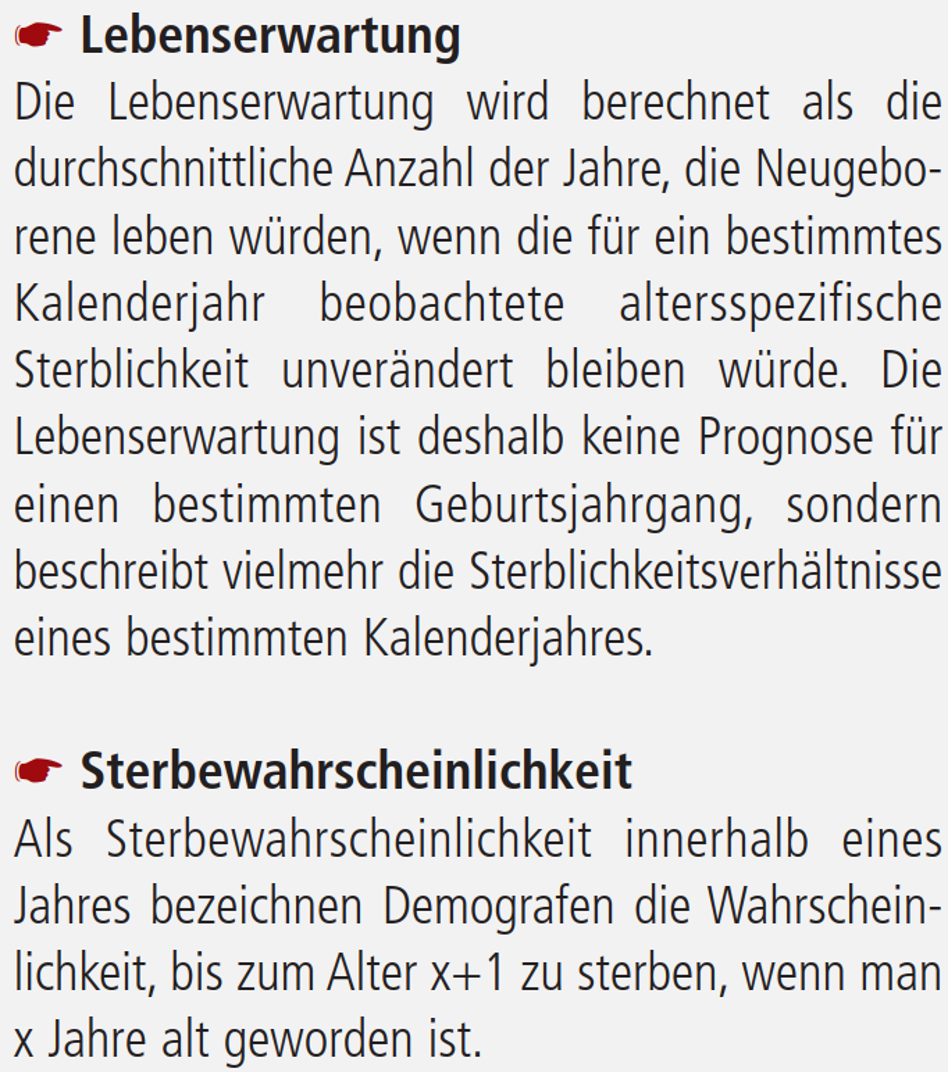

Fragen zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland prägen oft den gesellschaftlichen und politischen Diskurs im wiedervereinigten Deutschland. Die Lebenserwartung ist ein Indikator der Gesundheit und Sterblichkeit einer Bevölkerung, der zur Beurteilung der Lebensverhältnisse in ihrer Gesamtheit herangezogen werden kann. Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Lebenserwartung seit 1956, getrennt für Ost- und Westdeutschland sowie für Männer und Frauen.

Bis etwa 1975 unterschied sich die Lebenserwartung in den beiden deutschen Staaten nur wenig. Während sie danach in der ehemaligen Bundesrepublik schnell weiter stieg, blieb die Lebenserwartung in der ehemaligen DDR zurück. Dadurch öffnete sich eine Schere zwischen Ost- und Westdeutschland. Diese Auseinanderentwicklung der Lebenserwartung traf sowohl auf Männer als auch auf Frauen zu. Die Zeitspanne vom Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 bis zur deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 ist in der Abbildung durch einen blauen Balken gekennzeichnet. Mit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 und den folgenden politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in Ostdeutschland begann sich die Kluft in der Lebenserwartung wieder zu schließen. Eine vollständige Angleichung der Lebenserwartung ist allerdings bis heute nicht erreicht. Die Ost-West-Unterschiede bei Frauen sind heute gering, die Unterschiede bei Männern immer noch beträchtlich.

Abb. 1: Lebenserwartung in Ost- und Westdeutschland. Quelle: Human Mortality Database, www.mortality.org.

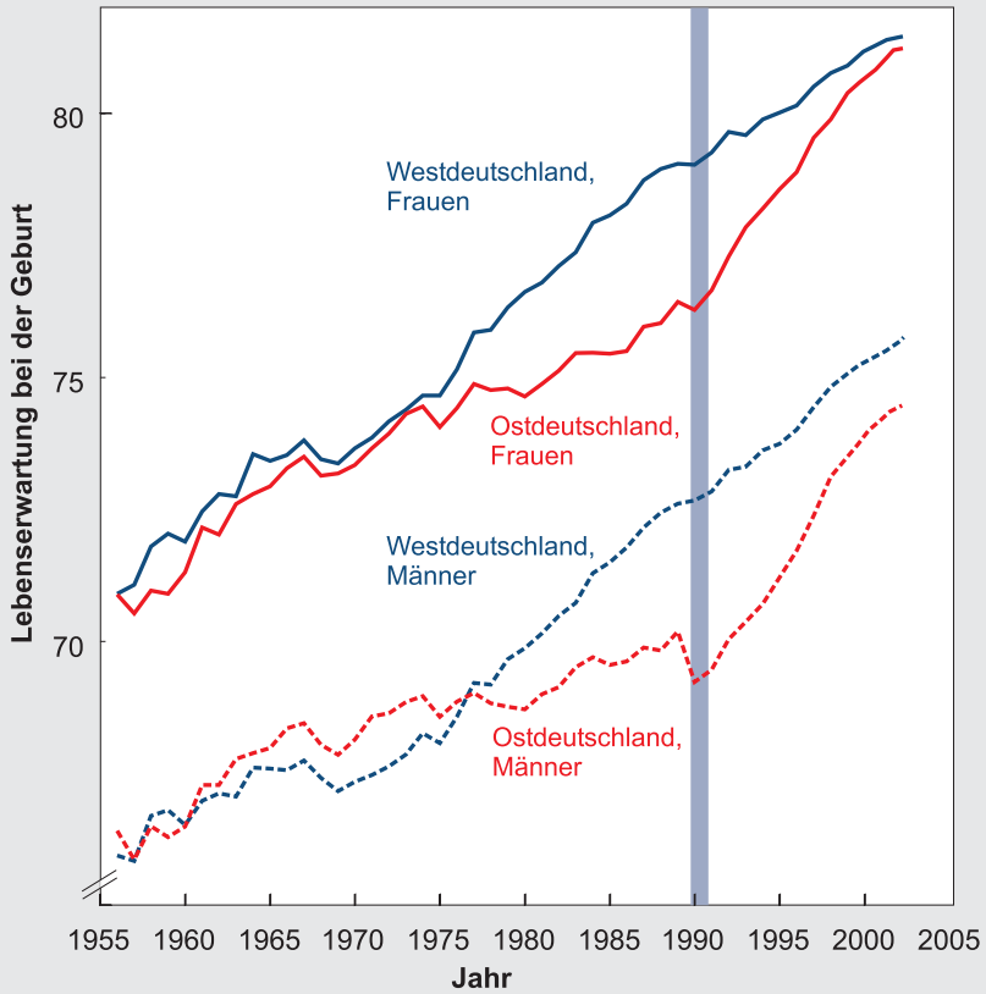

Der medizinische und wirtschaftliche Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte hat Todesfälle weitgehend in ein fortgeschrittenes Alter verschoben. Vor dem Hintergrund steigender Lebenserwartung und einer zunehmenden Zahl älterer Menschen richtet sich deshalb ein besonderes Interesse auf die Entwicklung der Sterblichkeit im hohen Alter. Hatte die Wiedervereinigung einen Einfluss auf die Sterblichkeit sehr alter Menschen? Ein Blick auf die Entwicklung der Sterbewahrscheinlichkeit kann darüber Aufschluss geben. Abbildung 2 gibt die Entwicklung der Sterbewahrscheinlichkeit anhand der Geburtsjahrgänge 1895, 1900, 1905 und 1910 wieder. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung im Jahr 1990 hatten diese Personen also bereits ein Alter von 80 Jahren und darüber erreicht und somit länger gelebt als eine „durchschnittliche“ Person ihres jeweiligen Jahrgangs. Vor der Wiedervereinigung war die Sterbewahrscheinlichkeit der ostdeutschen Geburtsjahrgänge deutlich höher als die der westdeutschen. Nach der Wiedervereinigung passte sich die Sterbewahrscheinlichkeit in den ostdeutschen Geburtsjahrgängen dem Niveau der westdeutschen Jahrgänge an. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters profitierten also auch die 80- und 90-jährigen Ostdeutschen von den mit der Wiedervereinigung einhergehenden Verbesserungen. Es ist bemerkenswert, dass jeder Geburtsjahrgang dieses Muster aufweist. Offensichtlich ist die Sterblichkeit – selbst in einem hohen Alter – sehr formbar. Wie bei der Ost-West-Angleichung der Lebenserwartung (Abbildung 1) unterscheiden sich die Geschlechter auch bei der Angleichung der Sterbewahrscheinlichkeit im Alter: bei Frauen sank die Sterbewahrscheinlichkeit stärker als bei Männern. Damit näherten sich ostdeutsche Frauen deutlicher den westdeutschen Werten als Männer.

Vermutlich haben vor allem eine verbesserte medizinische Versorgung und verbesserte Einkommensverhältnisse nach der Wiedervereinigung dazu beigetragen, dass sich die Sterblichkeit sehr alter Menschen in Ost- und Westdeutschland zügig angeglichen hat. Viele alte Menschen leiden an chronischen Krankheiten, deren Diagnostik und Therapie bei dem heutigen medizinischen Standard teuer sind. Das Gesundheitswesen der DDR konnte die medizinische Betreuung dieser Erkrankungen nicht in dem Maße gewährleisten, wie es im Westen der Fall war. Deshalb waren Verbesserungen in der Sterblichkeit alter Menschen in der DDR weniger deutlich ausgeprägt als in Westdeutschland. Unmittelbar nach der Wiedervereinigung wurde das kapitalintensive westdeutsche Gesundheitssystem auch in Ostdeutschland eingeführt, welches zu den beträchtlichen Sterblichkeitsverbesserungen für alte Menschen beitrug.

Eine weitere Erklärung für die Angleichung stützt sich auf die Beobachtung, dass gute Gesundheit und ein langes Leben eng mit Einkommen und materiellem Wohlstand verknüpft sind. Nach der Wiedervereinigung wurde das westdeutsche Rentensystem auch in Ostdeutschland etabliert. Dies führte dazu, dass ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner plötzlich finanziell deutlich besser gestellt waren als vor der Wende. Das heute gültige deutsche Rentensystem belohnt lange Erwerbsbiografien, die in der DDR auch für Frauen typisch waren. Die verbesserte finanzielle Situation der alten Menschen in Ostdeutschland hat sicher dazu beigetragen, dass sich ihre Sterblichkeit nach 1990 senkte.

Abb. 2: Kohortensterblichkeit der Geburtsjahrgänge 1895, 1900, 1905 und 1910; logarithmische Skala. Quelle: Human Mortality Database.

Die im wiedervereinigten Deutschland beobachteten Sterblichkeitsentwicklungen können einen Beitrag zu einer aktuellen Debatte in der Alternsforschung leisten: Die Frage nach der „Plastizität“– der Formbarkeit – der menschlichen Sterblichkeit wird kontrovers diskutiert. Manche Wissenschaftler vermuten „geringe Plastizität“. Sie gehen davon aus, dass es eine feste, in der Biologie begründete Obergrenze für die Länge des menschlichen Lebens gibt, und dass die Sterblichkeit im hohen Alter nicht mehr beeinflusst werden kann. Andere Forscher vertreten dagegen den Standpunkt der „hohen Plastizität“. Dieser besagt, dass Alterungsprozesse und Sterblichkeit formbar sind und durch Neuerungen und menschliche Intervention beeinflusst werden können. Die in Abbildung 2 dargestellten Sterblichkeitsentwicklungen in Deutschland unterstützen die Sichtweise der „hohen Plastizität“, da das historische Ereignis der Wiedervereinigung eine deutliche Wirkung auf die Sterblichkeit alter Menschen hatte.

Die Wiedervereinigung Deutschlands und der damit verbundene soziale Wandel können als interessantes natürliches Experiment angesehen werden, das Gelegenheit bietet, Einflüsse des politischen und ökonomischen Wandels auf Altern und Gesundheit besser zu verstehen. Es scheint, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland zumindest im Hinblick auf Sterblichkeitsverbesserungen für alte Menschen bereits weitgehend vollzogen ist. Das Beispiel der Wiedervereinigung zeigt, dass es für lebensverlängernde Veränderungen der Lebensbedingungen selbst im fortgeschrittenen Alter noch nicht zu spät ist.