Für eine gut gebildete Mutter mag es naheliegend sein, schon bald nach der Niederkunft wieder Vollzeit zu arbeiten. Sie erfährt in der Regel für ihre berufliche Tätigkeit viel Anerkennung, verdient das Vielfache einer Haushaltshilfe und hat einen Partner, der ihr modernes Rollenbild teilt. Für weniger gut gebildete Mütter sieht die Realtität in vielen Ländern dagegen noch anders aus. Sie gehen einer eher mäßig bezahlten Arbeit nach, holen ihr Kind - vielleicht noch mit einem schlechten Gewissen - aus der viel zu teuren Kita ab und kommen in ein chaotisches, unaufgeräumtes Zuhause. Ob für sie eine Erwerbstätigkeit in Frage kommt, hängt oft von den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Einstellung zur außerhäuslichen Betreuung von Kindern ab.

Caroline Berghammer vom Vienna Institute of Demography, Nadia Steiber vom International Institute for Applied Systems Analysis sowie Barbara Haas von der Wirtschaftsuniversität Wien haben daher analysiert, wie stark sich Bildung auf die Erwerbstätigkeit von Müttern in verschiedenen EU-Ländern auswirkt und welche Gründe für oder gegen einen Job sprechen. Mit Österreich, Deutschland, Frankreich, Norwegen und Ungarn haben die drei Wissenschaftlerinnen Länder ausgewählt, die sich hinsichtlich ihrer Sozialstandards, der Unterstützung von jungen Familien, dem Lohnniveau und dem Grad der Gleichberechtigung stark unterscheiden.

Die Daten für die Analyse, die insgesamt über 10.000 Paare und Familien mit Müttern im Alter von 20 bis 45 Jahren umfasst, stammen aus dem Generations and Gender Survey. Um den Bildungseffekt eindeutig nachweisen zu können, wurden lediglich Paare berücksichtigt, bei denen entweder beide Partner höchstens einen Gymnasialabschluss haben (ISCED 0–3, niedrige Bildungsstufe) oder in denen beide Partner mindestens einen Berufsabschluss und die Zugangsberechtigung für eine Hochschule haben (ISCED 4-6, hohe Bildungsstufe).

Dabei zeigte sich, dass die Bildung vor allem für die Frage entscheidend ist, ob eine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und weniger in welchem Umfang. Während der Anteil der Erwerbstätigen unter den gut gebildeten Französinnen und fast allen Norwegerinnen nie unter 80 Prozent rutscht, ganz gleich in welcher Familiensituation sich die Frauen befinden, zeigen sich in Deutschland, Österreich und Ungarn hier große Effekte: Sobald ein Kind geboren wird, sinkt der Anteil der Erwerbstätigen, steigt dann nur langsam an und läuft meist auf Teilzeit hinaus - und zwar bei fast allen Müttern.

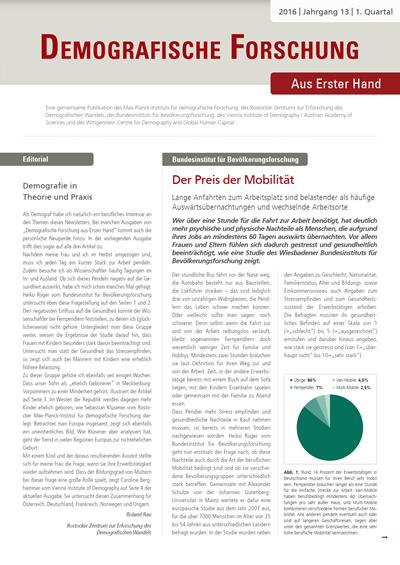

Erwerbstätige Frauen

Abb. 1: In Frankreich macht sich der Bildungsunterschied vor allem bei Frauen mit Kindern bis zu drei Jahren bemerkbar. In Österreich sind gut gebildete Frauen grundsätzlich häufiger erwerbstätig als Frauen mit niedrigem Bildungsabschluss. Quelle: Generation and Gender Survey 2004-2008

In Frankreich etwa ist der Bildungsunterschied bei Frauen mit Kleinkindern am stärksten ausgeprägt (s. Abb. 1). Hier arbeiten etwa die Hälfte aller Mütter mit niedrigem Bildungsabschluss, wenn ein Kleinkind im Haushalt lebt. Das sind zwar immer noch 17 Prozentpunkte mehr als bei den gut gebildeten deutschen Müttern mit Kleinkindern. Es sind aber ganze 30 Prozentpunkte weniger als bei den gut gebildeten Französinnen. In Deutschland fällt der Bildungseffekt mit 15 Prozentpunkten gerade einmal halb so hoch aus. Österreich und Ungarn haben noch geringere Unterschiede. Dies ist aber vor allem darauf zurückzuführen, dass in diesen Ländern weder gut noch schlecht gebildete Frauen arbeiten, wenn ein Kind unter drei Jahren im Haushalt lebt. Sind die Kinder im Vorschulalter liegt Frankreich dagegen mit 13 Prozentpunkten Unterschied zwischen den Bildungsklassen nur noch vor Norwegen (5 Prozentpunkte). Hier ist Ungarn der Spitzenreiter mit 37 Prozentpunkten. Die Autorinnen nennen größere Gehaltsunterschiede zwischen den gut und weniger gut Gebildeten, sowie unterschiedliche Einstellungen zur Kinderbetreuung und hohe Arbeitslosigkeit unter den geringer Qualifizierten als Gründe hierfür. Die Ergebnisse für Mütter mit Schulkindern fallen ähnlich aus: Auch hier liegt Ungarn mit einem Unterschied von 27 Prozentpunkten vorn, relativ dicht gefolgt von Deutschland (21 Prozentpunkte). In Österreich beträgt der Unterschied 15 Prozentpunkte und in Frankreich und Norwegen lediglich sechs Prozentpunkte. Für ältere Kinder stimmt daher die Annahme, dass Länder mit guter Förderung der Muttererwerbstätigkeit auch kleinere Bildungseffekte haben.