In Cloppenburg ist die Welt aus demografischer Sicht noch in Ordnung. Frauen, die hier wohnen und zwischen 1969 und 1972 geboren wurden, bekamen im Schnitt 2,01 Kinder und erreichten damit fast das so genannte „Bestandserhaltungsniveau“ von 2,1 Kindern, bei dem die Bevölkerung weder schrumpft noch wächst. Auch in vielen Landkreisen im Allgäu, im Odenwald, im südlichen Franken und im westlichen Niedersachsen liegt die endgültige Geburtenziffer dieser Jahrgänge über 1,7 oder 1,8 Kinder pro Frau und damit weitaus höher als im Bundesschnitt (s. Abb.1). Vor allem in Großstädten finden sich dagegen besonders niedrige Geburtenziffern: Mit 1,05 Kindern pro Frau stellt Passau das Schlusslicht, wie Martin Bujard und Melanie Scheller ermittelt haben.

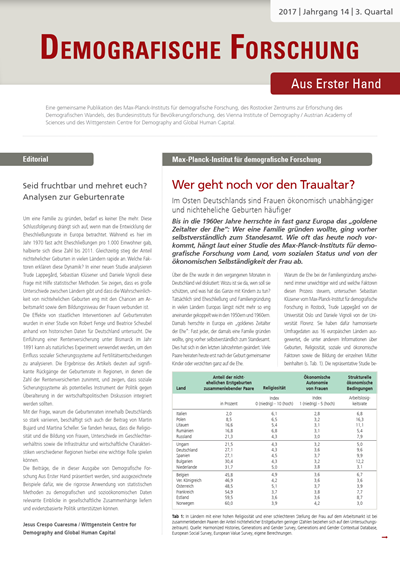

Abb. 1: Die endgültige Kinderzahl von Frauen, die zwischen 1969 und 1972 geboren wurden, variiert in den deutschen Landkreisen und Städten sehr stark. Die Werte wurden mit Hilfe von Daten des Zensus geschätzt. Quelle: eigene Berechnungen, Zensus 2011

Die beiden Wissenschaftler nutzten die neuen Daten des Zensus 2011 und lieferten erstmals Schätzungen für die so genannte Kohorten-Geburtenrate. Im Gegensatz zur Perioden-Geburtenrate wird dabei nicht berechnet, wie viele Kinder in einem bestimmten Kalenderjahr zur Welt kamen, sondern wie viele Kinder Frauen eines bestimmten Altersjahrgangs bekommen haben. Weil im Zensus die Geburtenzahl nicht direkt erfasst wird, mussten die beiden Wissenschaftler diese Information aus der Anzahl der im Haushalte lebenden Kinder ableiten. Um möglichst verlässliche Aussagen über die endgültige Geburtenrate zu erhalten, wählten die beiden Wissenschaftler daher die Jahrgänge 1969 bis 1972 für ihre Untersuchung aus. Frauen mit diesen Geburtsjahrgängen waren im Jahr 2011 einerseits so alt, dass ihre Familienbildung weitestgehend abgeschlossen war, andererseits aber noch so jung, dass man annehmen kann, dass die meisten Kinder zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch noch im Haushalt wohnten. Daher war hier die Abweichung zwischen Geburtenrate und Kinderzahl im Haushalt am geringsten. Durch einen Multiplikator auf Basis amtlicher Statistiken haben die Forscher diese Abweichung korrigiert und präzise Werte für alle deutschen Kreise berechnet.

Diese Schätzung der Kohorten-Geburtenrate auf Kreisebene ist für die Demografie besonders relevant, da sie starke Abweichungen von der jährlich erhobenen Perioden-Geburtenrate ans Licht bringt: Weil letztere durch den Aufschub von Geburten in ein höheres Alter und durch Binnenwanderungen verzerrt wird, unterschätzt die PeriodenGeburtenrate die endgültige Kinderzahl von Frauen in vielen Kreisen. Das gilt vor allem für Ostdeutschland und für Universitätsstädte. So lag etwa die Perioden-Geburtenrate in Heidelberg viele Jahre unterhalb von 1,0 Kindern pro Frau. Die endgültige Geburtenrate der Jahrgänge 196972 liegt dagegen deutlich höher: bei 1,36 Kindern pro Frau.

Bujard und Scheller können in ihrer Studie einige Faktoren ausmachen, die für die Unterschiede in den Landkreisen und Städten maßgeblich sind. So ist die Kohorten-Geburtenrate generell in Kreisen höher, die einen geringen Anteil an gut gebildeten Frauen, einen hohen Anteil an Katholiken und einen Überschuss an Männern haben. Diese Unterschiede betreffen die Zusammensetzung der örtlichen Bevölkerung. Darüber hinaus gibt es gebietsspezifische Merkmale, die eine vergleichsweise hohe Geburtenrate wahrscheinlich machen: Geringe Arbeitslosigkeit, verfügbare und bezahlbare Wohnungen für größere Familien, einen eher traditionellen Arbeitsmarkt mit kleinem Dienstleistungssektor und eine eher ländliche Lage mit geringer Bevölkerungsdichte gehören dazu.

Viele dieser Faktoren können das Stadt-Land-Gefälle bei der Geburtenrate genauer erklären: in städtischen Gebieten gibt es weniger verfügbaren Wohnraum, eine moderne dienst leistungsorientierte Wirtschaftsstruktur, teilweise einen Frauenüberschuss und moderne kulturelle Werte herrschen vor. Bemerkenswert ist zudem der starke Zusammenhang von hoher Geburtenrate und Religion: Dieser findet sich nicht nur bei Katholiken in Westdeutschland, sondern auch bei Protestanten in Ostdeutschland.