Geht es in der Demografie um Migranten, dann wird oft von der 1. oder 2. Generation gesprochen. Gemeint sind damit die Menschen, die in ein anderes Land ausgewandert sind, beziehungsweise deren im Zielland geborene Kinder. Oft wird aber auch noch eine Generation dazwischen unterschieden: Zur 1.5 Generation gehören Personen, die im Kindes- oder frühen Jugendalter ausgewandert sind. Sie lernen ihr Herkunftsland noch kennen, erleben aber prägende Schul- und Ausbildungsjahre bereits im Zielland.

In ihrer Studie im European Journal of Population nehmen Elisabeth K. Kraus vom Wiesbadener Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und Teresa Castro-Martin vom Obersten Rat für wissenschaftliche Forschung (CSIC) in Madrid, diese Migrantengeneration in Spanien genauer unter die Lupe: Anhand von Daten zu über 2200 Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren, die im Rahmen des Projekts „Chances“ im Jahr 2011 erhoben wurden, untersuchen sie die Erwartungen hinsichtlich der Familiengründung von Einheimischen und lateinamerikanischen Migranten: Passen sich die Präferenzen von Migranten immer mehr an einheimische Normen an, je länger sie in Spanien leben? Wollen sie früher Kinder bekommen und größere Familien gründen als Einheimische?

Für Spanien ist das insofern interessant, als das Land zuletzt äußerst niedrige Geburtenraten und eine hohes Alter bei Erstgeburt verzeichnete. Gleichzeitig hat es erst eine relativ kurze Geschichte als Einwanderungsland. Der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung stieg von 2,4 Prozent im Jahr 2000 auf 14,4 Prozent im Jahr 2011. Würde die größte regionale Gruppe unter den Einwanderern, die Lateinamerikaner, früher und vor allem mehr Kinder bekommen – wie es häufig angenommen wird – könnte das langfristige Auswirkungen auf die demografische Entwicklung des Landes haben.

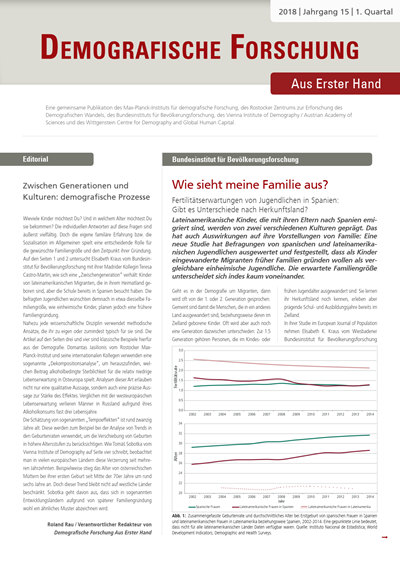

Abb. 1: Zusammengefasste Geburtenrate und durchschnittliches Alter bei Erstgeburt von spanischen Frauen in Spanien und lateinamerikanischen Frauen in Lateinamerika beziehungsweie Spanien, 2002-2014. Eine gepunktete Linie bedeutet, dass nicht für alle lateinamerikanischen Länder Daten verfügbar waren. Quelle: Instituto Nacional de Estadística; World Development Indicators; Demographic and Health Surveys.

Tatsächlich war die durchschnittliche Kinderzahl von Migrantinnen der ersten Generation zur Jahrtausendwende deutlich höher als bei den einheimischen Frauen (s. Abb.1). Mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise aber haben sich beide Geburtenraten angeglichen und pendelten sich zuletzt mit 1,3 Kindern pro Frau auf einem sehr niedrigen Niveau ein. Beim Alter der Erstgebärenden zeigte sich dagegen ein relativ konstanter Unterschied zwischen Migrantinnen und Einheimischen: Zwar stieg das Alter bei Frauen beider Gruppen an, im Schnitt aber bekamen lateinamerikanische Migrantinnen ihr erstes Kind drei Jahre früher als die Spanierinnen. Für Männer sind hierzu leider keine Daten verfügbar.

Ob sich daran in der zweiten Generation der Migranten etwas ändern wird, ist noch schwer abzuschätzen. Weil Spanien ein sehr junges Einwanderungsland ist, war auch die zweite Migrantengeneratioin beim letzten Zensus 2011 noch sehr jung: im Schnitt 9,5 Jahre. Die 1.5 Generation hingegen war fast 18 Jahre – und damit in einem Alter, in dem sich Normen und Ansichten zur Familie schon grob ausgebildet haben. Verschiedene Studien haben hier gezeigt, dass die Präferenzen für Familiengröße und Zeitpunkt der Familiengründung schon relativ früh entwickelt werden. Aus den Angaben von Jugendlichen lassen sich demzufolge schon ungefähre Rückschlüsse auf die spätere Familienbildung ziehen.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Jugendliche, die in Lateinamerika geboren wurden, aber Teile ihrer Kindheit schon in Spanien verbracht haben, im Schnitt früher eigene Kinder bekommen wollen als vergleichbare spanische Jugendliche. Dies gilt sowohl für das gewünschte als auch das erwartete Alter bei der Geburt des ersten Kindes, wobei die Autorinnen sich auf das erwartete – und als realistischer geltende – Alter fokussieren. Dieses lag sowohl bei den lateinamerikanischen Jungen als auch bei den lateinamerikanischen Mädchen mit 27,5 und 26,3 Jahren rund 1,8 Jahre unter den Angaben der einheimischen Jugendlichen. Sie liegen mit diesen Angaben aber immer noch deutlich über dem Durchschnittsalter bei Erstgeburt, das in den jeweiligen Herkunftsländern vorherrscht (dieses liegt bei lateinamerikanischen Frauen zwischen 21 und 23 Jahren, je nach Land und Bildungsniveau).

Anders als erwartet, spielte die Zeit, welche die Jugendlichen bereits in Spanien verbracht hatten, für ihre Angaben keine Rolle. Die Autorinnen der Studie waren eigentlich davon ausgegangen, dass Jugendliche, die bereits früh nach Spanien migriert sind, sich stärker an die spanische Familiennorm anpassen und somit eine spätere Familiengründung planen. Während die verbrachten Jahre in Spanien hierauf jedoch keinen Einfluss hatten, war für die Angaben sehr wohl entscheidend, wie gut die befragten Migranten und Migrantinnen in Spanien sozial integriert sind. Das maßen die Wissenschaftlerinnen an der Aussage der Jugendlichen, wie viele ihrer drei besten Freunde einheimische Spanier oder Spanierinnen sind. Die lateinamerikanischen Mädchen und Jungen, die angaben zwei oder drei gute spanische Freunde zu haben, planten signifikant später das erste Kind zu bekommen als solche, die nur einen oder gar keinen spanischen Freund haben (s. Abb.2). Somit scheint die soziale Integration wichtiger zu sein als das Alter bei Migration um die Anpassung an vorherrschende Normen und Wertvorstellungen zu erklären.

Abb. 2: Lateinamerikanische Jugendliche planen die Familiengründung generell früher als gleichaltrige Spanier. Ausnahmen sind Migranten, die mehrere einheimische Freunde haben oder einen hohen Bildungsabschluss anstreben. Quelle: Chances Students’ Survey 2011, eigene Berechnungen.

Ein weiterer Faktor, der den geplanten Zeitpunkt der Familiengründung beeinflusst, sind die Bildungserwartungen. Befragte, die einen Universitätsabschluss anstrebten, planten für diesen längeren Bildungsweg auch eine spätere Familiengründung ein (s. Abb.2).

Weil lateinamerikanische Migranten seltener einen Universitätsabschluss anstreben als Spanier, könnte hier auch eine Erklärung für die frühere Familiengründung der Migranten und Migrantinnen liegen. Doch auch wenn die Autorinnen der Studie die Bildungserwartungen der Befragten berücksichtigten, blieb der Unterschied beim Zeitpunkt der geplanten Familiengründung zwischen spanischen und lateinamerikanischen Jugendlichen größtenteils bestehen.

So gut wie gar kein Unterschied ließ sich hingegen bei der geplanten Anzahl an Kindern finden. Sowohl bei spanischen als auch bei lateinamerikanischen Jugendlichen überwog das Ideal der Familie mit zwei Kindern. Lediglich Befragte, die selbst in einer großen Familie mit zwei oder mehr Geschwistern aufgewachsen sind oder für die Religion eine hohe Bedeutung hat, planten mehr als zwei Kinder zu bekommen (s. Abb. 3). Die Autorinnen sehen hier die Fortsetzungen eines Trends, der sich auch in Lateinamerika in den letzten Jahren abgezeichnet hatte: Nach einer langen Zeit mit hohen Geburtenraten, zeigte sich zuletzt auch in vielen Ländern Südamerikas das Aufkommen des Zwei-Kind-Ideals.

Abb. 3: Jugendliche, die religiös sind oder aus kinderreichen Familien stammen, planen mit mehr Nachwuchs als die übrigen Jugendlichen. Daten: Chances Students’ Survey 2011, eigene Berechnungen.

Die Autorinnen gehen zwar davon aus, dass die Angaben der Jugendlichen zur erwarteten Familiengründung nicht mit der späteren Realität übereinstimmen müssen. Aber sie zeichnen eine grobe Entwicklung vor: Es ist wahrscheinlich, dass die Familiengründung der lateinamerikanischen Migranten der 1.5 Generation und vielleicht auch der zweiten Generation früher erfolgt als bei Spanierinnen und Spaniern. Bei der Familiengröße wird es jedoch kaum Unterschiede geben.