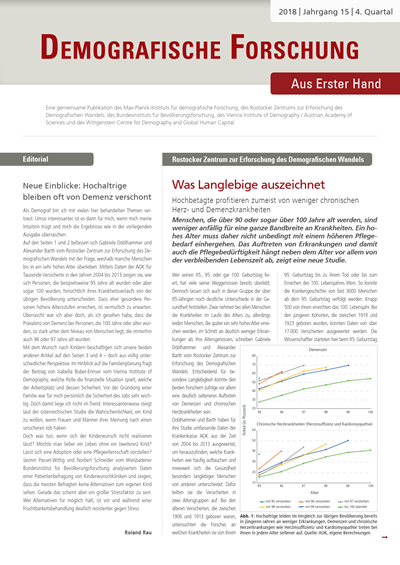

Je unsicherer eine Arbeitsstelle ist, desto höheres Gewicht hat sie bei der Familienplanung (vgl. Abb. 1). Auch das Haushaltsbudget spielt eine größere Rolle, wenn es knapp ist. Das zeigt eine Studie des Vienna Institute of Demography (VID). Die Auswirkungen von Job und Finanzen auf den Kinderwunsch und dessen Realisierung sind aber durchaus komplex und können bei Männern und Frauen unterschiedlich ausfallen, zeigen Isabella Buber-Ennser vom VID und Doris Hanappi von der University of California, Berkeley, in ihrer Studie im Fachmagazin Comparative Population Studies.

Bedeutung von Job und finanzieller Situation für den Kinderwunsch (Frauen)

Abb. 1: Je geringer die Zufriedenheit mit der Jobsicherheit ist, desto größer ist der Einfluss der Arbeitsstelle auf die Entscheidung für oder gegen Kinder. Quelle: GGS, Frauen, eigene Berechnungen

Die beiden Wissenschaftlerinnen haben Angaben von knapp 1800 Frauen und über 1100 Männern zwischen 18 und 44 Jahren ausgewertet, die aus dem österreichischen Generationen- und Geschlechtersurvey (GGS) stammen. Berücksichtigt wurden zwei Wellen der Befragung, die erste 2008/9 und die zweite 2012/13.

Die Jobsicherheit und die finanzielle Situation leiten sich dabei ausschließlich aus den Angaben der Befragten ab: Die Zufriedenheit mit der Jobsicherheit musste auf einer Skala von 0 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) von den Befragten selbst eingestuft werden. Wie schwierig es ist, mit dem vorhandenen Geld auszukommen, wurde von ihnen mit Zahlen von 1 (sehr schwierig) bis 6 (sehr einfach) bewertet.

Darüber hinaus erfasst der GGS auch genaue Angaben zur Familienplanung: Dazu gehört, ob ein Kind in den nächsten drei Jahren geplant ist und wie wichtig der eigene Job für diese Entscheidung ist. Zudem klärt die zweite Befragung vier Jahre später, inwieweit der Wunsch nach einem Kind umgesetzt (43 Prozent), verschoben (37 Prozent) oder aufgehoben (20 Prozent) wurde.

Mit Hilfe einer sogenannten Regressionsanalyse machten Buber-Ennser und Hanappi deutlich, wie die Angaben zu Job und Finanzen mit der Familienplanung zusammenhängen. Demnach ist ganz deutlich: Je geringer die Zufriedenheit mit der Jobsicherheit, desto wichtiger ist der Job für die Kinderentscheidung (s. Abb. 1), wobei dieser Zusammenhang bei Männern etwas schwächer ausgeprägt ist als bei den Frauen.

Positive und negative Effekte auf den Kinderwunsch für die nächsten drei Jahre

Abb. 2: Wer einen unsicheren Job hat, entscheidet sich eher dazu, ein Kind zu bekommen. Aufgrund der geringen Fallzahlen bei den Männern sind in der Gruppe Hausarbeit nur Frauen berücksichtigt. Quelle: GGS, eigene Berechnungen

Die Relation zwischen Jobsicherheit und geplanten Kindern ist dagegen etwas differenzierter zu sehen. Sind Frauen und Männer ihrer Meinung nach in einem unsicheren Arbeitsverhältnis, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich in den nächsten drei Jahren ein Kind wünschen – auch wenn nicht alle Ergebnisse hier signifikant sind (s. Abb.2). Die Autorinnen führen dies auf sogenannte Opportunitätskosten für ein Kind zurück. Menschen, die mit ihrem Job unzufrieden sind, geben nicht so viel auf, wenn sie aufgrund eines Kindes weniger oder gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Das zeigt auch ein Blick auf die 2. Welle der Befragung: Die Personen, die ihren Job als eher unsicher wahrnahmen und trotzdem ein Kind haben wollten, setzten diese Entscheidung häufiger um als jene, die sich einerseits ein Kind wünschten und andererseits auch sehr zufrieden mit ihrer Jobsicherheit waren – ein Zusammenhang, der bei den Frauen stärker ausgeprägt ist als bei den Männern. Allerdings sind die Ergebnisse für beide Geschlechter nicht signifikant, wenn wichtige Faktoren wie Alter, Bildung oder Zahl der Kinder berücksichtigt werden. Die Autorinnen betonen aber, dass die fehlende Signifikanz auch in teilweise geringen Fallzahlen begründet sein könnte. Beim Zusammenhang von Kinderwunsch und finanziellen Sorgen sind die Ergebnisse dagegen eindeutiger. Sowohl der Kinderwunsch für die nächsten drei Jahre als auch dessen Realisierung wird unwahrscheinlicher, wenn Menschen ihre finanzielle Lage als schwierig wahrnehmen – das gilt vor allem für Männer.