Unsicherheit über die Zukunft, insbesondere über das Überleben, ist ein grundlegendes Merkmal des menschlichen Lebens. Es beeinflusst unser Verhalten und wirkt sich auf viele langfristige Entscheidungen aus. Zum Beispiel auf die Entscheidung, ob und wie viel Menschen in Bildung investieren, ob sie sich für einen gesunden Lebensstil entscheiden und sogar ob und wann sie Kinder bekommen. Demograf*innen nennen diese Unsicherheit „Lebensunsicherheit“. Diese ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit einer Bevölkerung. Trotzdem ist die Lebensunsicherheit als Indikator weit weniger geläufig als beispielsweise die Lebenserwartung. Die entscheidende Metrik für die Lebensunsicherheit ist die Streuung des Sterbealters. Ein Forschungsteam, zu dem auch die Demografin Vanessa di Lego vom Vienna Institute of Demography gehört, geht nun in einem aktuellen Fachartikel der Frage nach, wie sich der Faktor „Gewalt“ auf die Lebensunsicherheit auswirkt. Weltweit sei die Lebensunsicherheit zwar zurückgegangen, so die Autor*innen, sie variiere jedoch erheblich zwischen einzelnen Ländern. Die Hypothese der Forscher*innen: Gewalt ist ein wichtiger Prädiktor für Lebensunsicherheit – und zwar nicht nur, weil damit das Risiko eines vorzeitigen Todes einhergeht, sondern auch, weil ein höheres Maß an Lebensunsicherheit dazu führt, dass sich Menschen auf gewalttätiges Verhalten einlassen, wodurch ein Teufelskreis entsteht, der nur schwer zu durchbrechen ist.

Für ihre Untersuchungen nutzten die Forscher*innen Sterblichkeitsdaten aus der sogenannten „Global Burden of Disease“-Studie, die weltweit Daten zu 135 Krankheiten und Behinderungen sammelt, um anhand dieser Daten weltweit die Ursachen für Sterblichkeit und Krankheiten untersuchen zu können. Um das Ausmaß der Gewalt in einem Land zu quantifizieren und von Kriegen und anderen außenpolitischen Konflikten abzugrenzen, erstellten die Forscher*innen außerdem einen „länderspezifischen Friedensindikator“, den sie vom Global Peace Index (GPI) ableiteten.

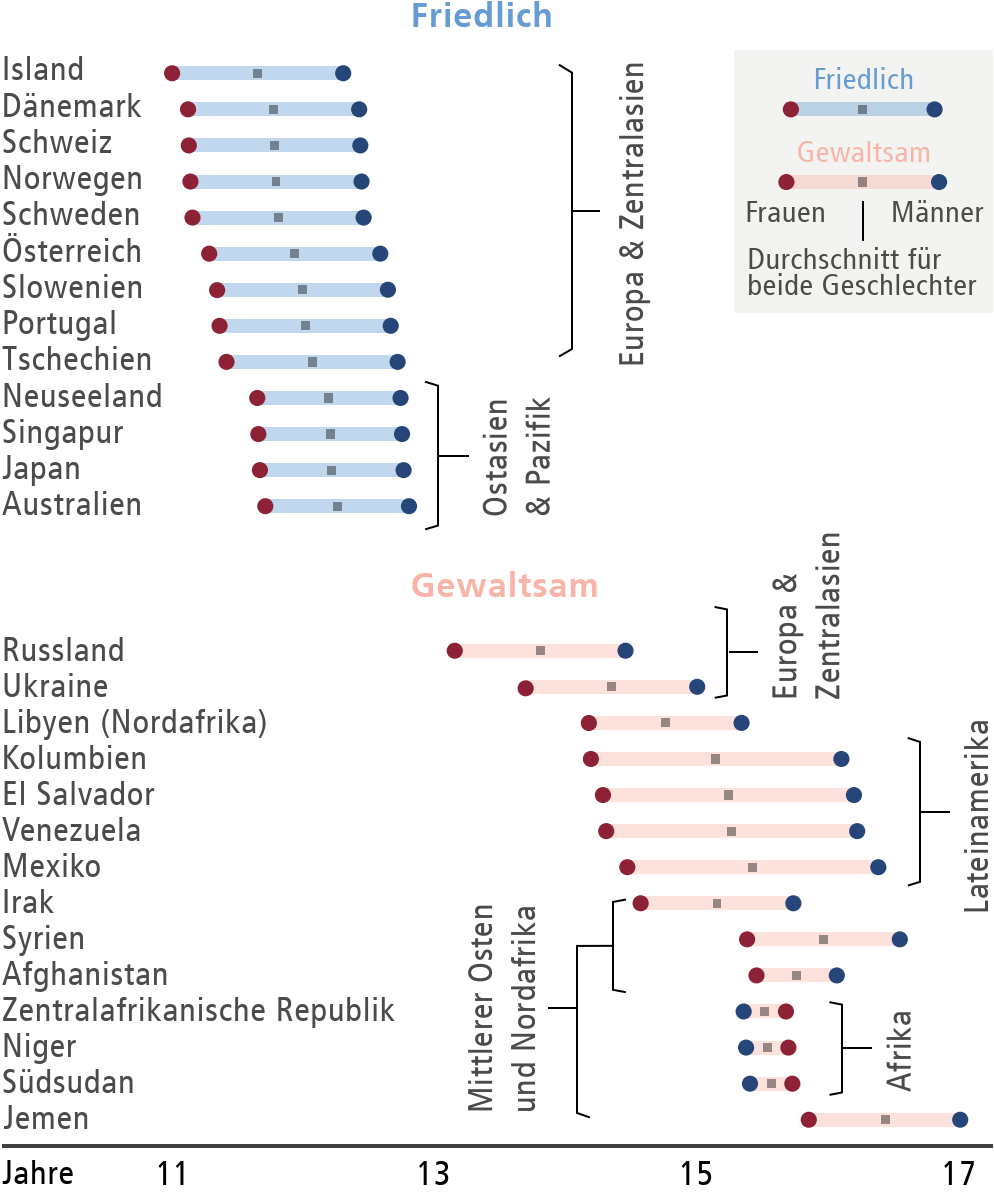

Lebensunsicherheit in verschiedenen Ländern

Abb. 1: Prognostizierte Lebensunsicherheit in Jahren, geordnet von der niedrigsten zur höchsten Lebensunsicherheit in den friedlichsten Ländern und in den Ländern, in denen die meiste Gewalt herrscht. Quelle: Global Burden of Disease Study, GPI, HDI, eigene Berechnungen.

Sie fanden heraus, dass es im untersuchten Zeitraum von 2008 bis 2017 in allen Ländern eine starke Korrelation zwischen Gewalt und der Lebensunsicherheit gab, wobei die Korrelation bei den Männern stärker ausfiel als bei den Frauen. Wie zu erwarten, fanden die Forscher*innen heraus, dass es in den meisten europäischen Ländern relativ wenig Gewalt gibt und die Lebensunsicherheit klein ist. Die Vereinigten Staaten stechen unter den G7-Staaten sowohl durch ihr höheres Maß an Gewalt als auch durch ihre hohe lebenslange Unsicherheit hervor. Im Gegensatz dazu weisen die Regionen Naher Osten und Nordafrika sowie Lateinamerika den geringsten inneren Frieden auf. In diesen Regionen herrschen die höchsten Gewaltraten und die größte Lebensunsicherheit. Syrien war von 2013 bis 2017 das Land mit der meisten Gewalt der Welt.

Um den Zusammenhang zwischen Gewalt und Lebensunsicherheit direkter beurteilen zu können, nahmen die Forscher*innen einen weiteren Faktor hinzu, nämlich den Human Development Index, ein viel genutzter Indikator, der das Entwicklungsmaß eines Landes beschreibt. Unter Berücksichtigung dieses Faktors schauten sie sich an, welchen Zusammenhang es zwischen der Lebensunsicherheit und dem GPI gab. Sie fanden heraus, dass dieser Zusammenhang immer statistisch signifikant war, außer für Subsahara-Afrika. Dies deute darauf hin, dass Gewalt in Afrika südlich der Sahara weniger Einfluss auf die Lebensunsicherheit hat, so die Forscher*innen. Dort könnten andere Faktoren, zum Beispiel übertragbare Krankheiten wie HIV/Aids, zu hohen Sterblichkeitsraten und demnach größerer Lebensunsicherheit beitragen. Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist, dass Gewalt noch stärker mit der Lebensunsicherheit korreliert als mit der Lebenserwartung. Dies weise darauf hin, dass die Auswirkungen von Gewalt stark in den Ungleichheiten im Sterbealter erfasst werden, und ist ein weiterer Beweis dafür, dass Lebenserwartung und Lebensunsicherheit nicht immer miteinander einhergehen. Wichtige Veränderungen in den Sterblichkeitsmustern können daher übersehen werden, wenn man das Augenmerk nur auf die Lebenserwartung richte, so das Fazit der Wissenschaftler*innen.