Eigentlich scheint es ganz einfach zu sein: Wenn Paare kein Kind wollen, verhüten sie. Spätestens seit der Erfindung der Antibabypille ist es Menschen möglich, Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung voneinander zu trennen. Demograf*innen haben sich mit diesem Thema viel beschäftigt und Theorien dazu entwickelt, welche Folgen diese revolutionäre Veränderung für den oder die Einzelne und für die Gesellschaft hat. Eine dieser Theorien ist zum Beispiel die Theorie des zweiten demografischen Übergangs. Sie beschreibt den nach dem Zweiten Weltkrieg in allen Industriestaaten zu beobachtenden demografischen Wandel und nennt als ein Charakteristikum dieses Wandels die bewusste und intendierte Familienplanung – die sich dank Antibabypille seit den 1960er-Jahren auch wesentlich einfacher umsetzen lässt.

Trotz der Möglichkeit, zuverlässig zu verhüten und demnach zu entscheiden, ob und zu welchem Zeitpunkt man ein Kind bekommen möchte, zeigen aktuelle Studien ein komplexeres Bild. Tatsächlich ist heute eine beträchtliche Anzahl von Schwangerschaften nicht explizit geplant: Der Anteil der Schwangerschaften, die entweder ungewollt waren oder deutlich früher als gewünscht eintraten, lag 2010 in ganz Europa bei 45 Prozent. Darüber hinaus haben Studien in verschiedenen nationalen Kontexten gezeigt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Frauen nicht explizit vorhat, Kinder zu bekommen, oder einer Schwangerschaft ambivalent gegenübersteht.

Um das Verhütungsverhalten besser zu verstehen, hat sich Jasmin Passet-Wittig vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in einer aktuellen Studie mit der Frage beschäftigt, ob es andere Erklärungen dafür gibt, dass Menschen sich gegen Verhütungsmittel entscheiden, als dass sie ein Kind zeugen wollen – ein Verhalten, das erst einmal irrational und nicht logisch erscheint. Dieses Verhalten besser zu verstehen ist wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ohne Verhütungsmittel sehr hoch ist: Bei Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren liegt sie innerhalb eines Menstruationszyklus zwischen 20 und 25 Prozent. Es ist davon auszugehen, dass sich der fehlende Zugang zu Verhütungsmitteln nicht als Erklärung für das Nicht-Verhüten eignet – zumindest nicht in Deutschland, wo die Studie durchgeführt wurde –, da der Zugang zu Verhütungsmitteln in Deutschland gut ist und deren Verwendung weit verbreitet. Zuverlässige Verhütungsmethoden, vor allem die Antibabypille und Kondome, werden häufig verwendet: Über 70 Prozent der sexuell aktiven Menschen setzen Verhütungsmittel ein. In dieser Hinsicht unterscheidet sich Deutschland kaum von anderen westeuropäischen Ländern, wohl aber von süd- und osteuropäischen Ländern, von denen man weiß, dass dort zuverlässige Verhütungsmittel deutlich weniger genutzt werden.

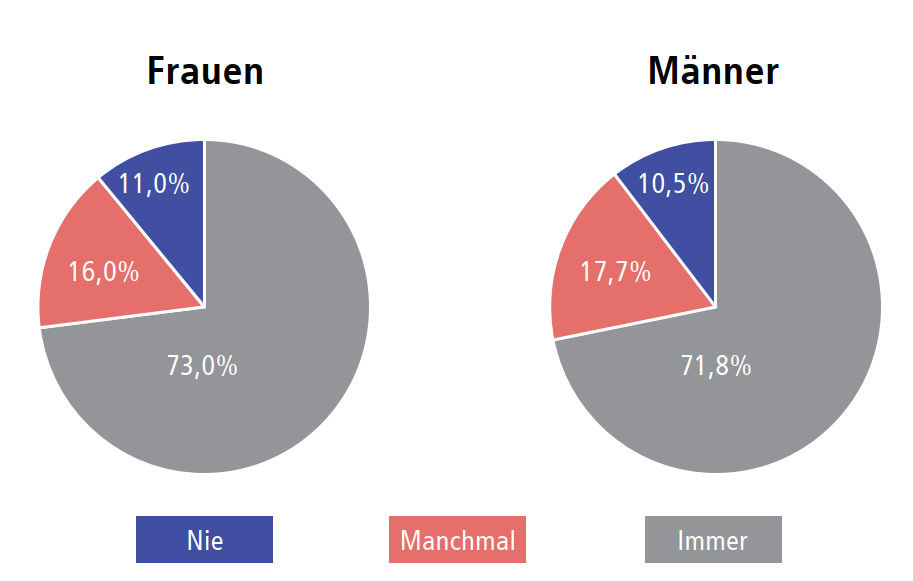

Verhütung – ja, nein oder manchmal?

Abb. 1: Muster der Verhütungsmittelanwendung bei Frauen und Männern in Partnerschaft, die aktuell kein Kind bekommen möchten. Quelle: pairfam Wellen 2–11 (2009/10–2019/20)

Für ihre Studie nutzte die Forscherin Daten des Beziehungs- und Familienpanels pairfam („Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics“), eine multidisziplinäre Längsschnittstudie zur Erforschung der partnerschaftlichen und familialen Lebensformen in Deutschland. Für das Panel wurde eine bundesweit zufällig ausgewählte, 12.000 Personen starke Stichprobe von 2008 bis 2022 jährlich befragt. Solche Longitudinal-Studien erlauben Wissenschaftler*innen nicht nur Momentaufnahmen, sondern auch Veränderungen in Haltung und Verhalten der Befragten im Laufe der Zeit zu untersuchen. Im Fokus der vorliegenden Analysen stehen sexuell aktive Frauen und Männer zwischen 21 und 48 Jahren in einer Partnerschaft, die zum Zeitpunkt der Befragung nicht aktiv versuchen, ein Kind zu bekommen. Inkonsistente Verhütung und die Nutzung wenig effektiver Methoden („Aufpassen“ oder die Pille danach) wurden nicht betrachtet.

Eine wichtige Grundannahme, die der aktuellen Studie zugrunde liegt, ist, dass der Verzicht auf Verhütungsmittel überwiegend bewusst erfolgt. Das bedeutet, dass die handelnde Person oder das Paar – zumindest aus ihrer eigenen Perspektive – nachvollziehbare Motive hat.

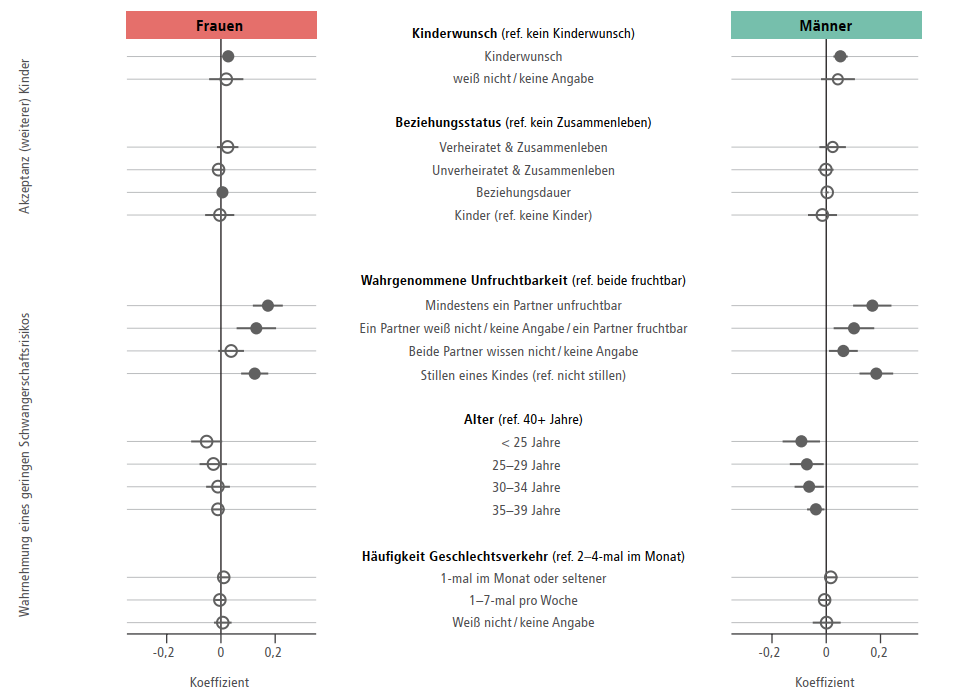

Die Forscherin hat drei mögliche Erklärungen für das Nicht-Nutzen von Verhütungsmitteln untersucht: Erstens, dass (weitere) Kinder aktuell nicht gewollt, aber grundsätzlich positiv gesehen werden. Bei dieser Annahme geht man davon aus, dass die Person eine Schwangerschaft nicht grundsätzlich ablehnt und bereit ist, sie zu akzeptieren, falls sie eintritt. Zweitens, ein persönlich als gering eingeschätztes Schwangerschaftsrisiko. Die Wahrnehmung eines geringen Schwangerschaftsrisikos kann verschiedene Gründe haben. Dazu gehören eine eingeschränkte sexuelle Aktivität, tatsächliche oder empfundene gesundheitliche Probleme oder ein fortgeschrittenes Alter, das es unwahrscheinlicher macht, ein Kind zu zeugen. Die dritte mögliche Erklärung, die die Wissenschaftlerin untersucht hat, ist, dass ein sozialer Druck wahrgenommen wird, Kinder bekommen zu müssen. Dieser Druck könnte durch Familie und andere nahestehende Menschen erzeugt werden.

Die Forscherin fand heraus, dass mehr als ein Viertel der Frauen (27 %) und Männer (28 %) in dem zehnjährigen Beobachtungszeitraum manchmal oder nie verhüteten (siehe Abb. 1). Die multivariaten Analysen zeigten, dass die erste der möglichen Erklärungen (Kinder aktuell nicht gewollt, aber grundsätzlich positiv gesehen) für das Nicht-Nutzen von Verhütungsmitteln von Bedeutung ist. Der Wechsel von „kein Kinderwunsch“ zu „Kinderwunsch“ erhöht die Wahrscheinlichkeit, nicht zu verhüten, um 5,3 Prozentpunkte bei Männern und um 2,7 Prozentpunkte bei Frauen (siehe Abb. 2). Ob jemand verheiratet ist oder in einer festen Beziehung lebt, hat keinen Einfluss. Relevant ist allerdings die Beziehungsdauer. Mit jedem Jahr in einer festen Beziehung steigt die Wahrscheinlichkeit, nicht zu verhüten, bei Frauen um 0,5 Prozentpunkte an; bei Männern steigt sie auch an, jedoch nicht signifikant.

Welche Gründe gibt es, keine Verhütungsmittel anzuwenden?

Abb. 2: Wahrscheinlichkeit der Nichtanwendung von Verhütungsmitteln bei Frauen und Männern, die nicht versuchen, Nachwuchs zu zeugen. Die ausgefüllten Kreise zeigen statistisch signifikante Ergebnisse an, statistisch nicht signifikante Ergebnisse sind durch leere Kreise dargestellt. Linien kennzeichnen 95%-Konfidenzintervalle. Es wurden lineare Between-within-Modelle geschätzt. Abgebildet sind nur die Within-Koeffizienten. Quelle: pairfam Wellen 2–11 (2009/10–2019/20), eigene Berechnungen

Die zweite mögliche Erklärung (als gering eingeschätztes Schwangerschaftsrisiko) erhöht die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass keine Verhütungsmittel eingesetzt werden. Dass Paare nicht verhüten, ist deutlich wahrscheinlicher, wenn von mindestens einer Person in der Partnerschaft angenommen wird, dass sie zu diesem Zeitpunkt unfruchtbar sei. Weiterhin spielt das Stillen eine große Rolle: Augenscheinlich verlassen sich manche Paare auf den empfängnisverhütenden Effekt des Stillens. Bei dem als gering eingeschätzten Schwangerschaftsrisiko spielt auch das Alter eine Rolle: Je älter die Menschen sind, desto wahrscheinlicher ist, dass sie nicht mehr verhüten, wobei dieser Zusammenhang bei Männern größer ist als bei Frauen. Die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs hat keinen Einfluss auf das Verhütungsverhalten. Die dritte denkbare Erklärung, nämlich dass sozialer Druck durch Familie und Freunde die Entscheidung, nicht zu verhüten, beeinflussen, konnte die Studie nicht bestätigen.

Diese Studie trägt dazu bei, besser zu verstehen, inwieweit Verhütung und damit auch Schwangerschaften in heutigen Gesellschaften tatsächlich geplant und bewusst umgesetzt werden. Einerseits scheinen sich Menschen, die nicht die Absicht haben, ein erstes oder weiteres Kind zu bekommen, manchmal inkonsistent zu verhalten, was das Verhütungsverhalten angeht. Andererseits zeigt sich, dass Menschen subjektive Gründe haben können, die eine solche Inkonsistenz zwischen Einstellungen und Verhalten nachvollziehbarer machen. Beispielsweise können Schwangerschaften zu einem bestimmten Zeitpunkt zwar nicht angestrebt werden, aber trotzdem unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation (zum Beispiel lange Beziehungsdauer und damit stabile Partnerschaft) als akzeptabel angesehen werden. Auch ein wahrgenommenes geringes Schwangerschaftsrisiko spielt eine entscheidende Rolle beim Verzicht auf Verhütungsmittel. Das kann problematisch sein, wenn es auf falschen Annahmen beruht. Sowohl für Infertilität als auch für das Stillen gilt, dass sie die Fruchtbarkeit reduzieren, dass ein Schwangerschaftsrisiko aber nach wie vor vorhanden ist. Stillen kann als wirksame Verhütungsmethode betrachtet werden, allerdings nur unter ganz bestimmten Bedingungen: Die Menstruation hat noch nicht wieder eingesetzt, es wird gar nicht mit der Flasche gefüttert und das Baby ist weniger als sechs Monate alt. Werden diese Bedingungen jedoch nicht erfüllt, ist das Risiko einer Schwangerschaft relativ hoch. Deswegen ist eine Empfehlung, die die Forscherin aus ihren Studienergebnissen ableitet, besser über das sehr reale Risiko einer Schwangerschaft während der Stillzeit und auch bei der Wahrnehmung von Fertilitätsproblemen aufzuklären.