Seit den frühen 1960er-Jahren sind die Geburtenraten in allen Industriestaaten zurückgegangen. Vorreiterinnen bei dieser Entwicklung, die zweiter demografischer Übergang genannt wird, sind immer die Städterinnen gewesen. Insbesondere in den frühen Phasen des Übergangs zu niedrigeren Geburtenraten vollzog sich in den Städten der Fertilitätswandel deutlich schneller als in den ländlichen Gebieten. Infolgedessen ist die Fertilität in städtischen Regionen üblicherweise niedriger als in ländlichen.

Wie viele Kinder sollen es werden?

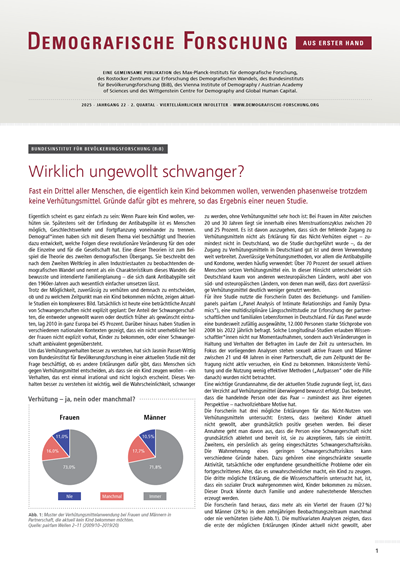

Abb. 1: Entwicklung der gewünschten Kinderzahl nach Stadt-Land-Typologie, im Vergleich zum nationalen Trend. Quelle: Mikrozensus Österreich, eigene Berechnungen

Der Rückgang der Geburtenraten beschäftigt die Wissenschaft schon lange. Er wirft zum Beispiel Fragen zu sich verändernden Rahmenbedingungen der Geburt auf. Eine dieser Fragen betrifft die Rolle sozialer Werte für den Kinderwunsch junger Erwachsener. Zur Überraschung vieler Wissenschaftler*innen ist im Durchschnitt das Zwei-Kind-Ideal in vielen westlichen Ländern nach wie vor vorherrschend. Auch bei anhaltend niedrigen Geburtenraten veränderte sich dieses Ideal nicht. Darüber hinaus haben einige wissenschaftliche Studien zeigen können, dass Frauen sich mehr Kinder wünschen, als sie letztendlich bekommen. Da der sehr persönliche Wunsch nach Kindern stärker von den individuellen Lebensbedingungen abhängt als von Idealen, die beständige kollektive Normen und Werte widerspiegeln, halten Wissenschaftler*innen es für wahrscheinlich, dass der veränderte gesellschaftliche Kontext und die veränderten Lebensumstände auch dazu geführt haben, dass weniger Kinder geboren werden.

Genau dieser soziale Wandel steht im Mittelpunkt einer Studie von Bernhard Riederer vom Vienna Institute of Demography. Der Forscher hat untersucht, wie sich diese gesellschaftlichen Veränderungen auf die gewünschte Kinderzahl in Österreich ausgewirkt haben. Fokus der Studie ist die Entwicklung von Stadt-Land-Unterschieden hinsichtlich der gewünschten Kinderzahl. Es gibt zahlreiche Studien, die sich damit beschäftigt haben, inwieweit sich die Fertilität der Land- und der Stadtbevölkerung voneinander unterscheiden. Einige wenige Arbeiten haben auch Unterschiede im Kinderwunsch und dessen Realisierung betrachtet. Der langfristige Wandel der Stadt-Land-Unterschiede in der gewünschten Kinderzahl wurde bisher aber nicht untersucht. Diese Lücke will der Forscher schließen. Als Datenbasis diente der österreichische Mikrozensus von 1986 bis 2021.

Riederer stellte fest, dass es am Anfang des Untersuchungszeitraums einen deutlichen Unterschied im Kinderwunsch der Frauen je nach Wohnort gab. Frauen in ländlichen Regionen wünschten sich durchschnittlich 2,3 Kinder, während sich Frauen in städtischen Gebieten und in Wien 1,9 beziehungsweise 1,7 Kinder wünschten. Am Ende des Untersuchungszeitraums wünschten sich Frauen im ländlichen Raum im Schnitt nur noch 1,9 Kinder. Im gleichen Zeitraum sank der Kinderwunsch der Frauen auch in städtischen Regionen, wenn auch weniger deutlich, um nur 0,2 Kinder. Frauen in Wien gaben über alle Erhebungsjahre hinweg durchgängig die niedrigsten Zahlen an. Diese Zahlen blieben relativ stabil, wenn auch mit geringen Schwankungen, und sanken leicht von 1,7 Kindern im Jahr 1986 auf 1,6 Kinder im Jahr 2021.

Es zeigte sich, dass es nach wie vor eine Kluft zwischen Stadt und Land gibt, die Unterschiede aber geringer geworden sind. Die gewünschte Kinderzahl ist bei den Frauen in ihren Dreißigern auch in ländlichen Regionen rückläufig, weil sie ebenfalls zunehmend weniger Kinder haben und häufiger als früher in diesem Alter noch kinderlos sind. Letzteres hängt mit einem Wandel der Lebensumstände zusammen, der sich auch in einem veränderten Erwerbsverhalten der Frauen oder einer Zunahme der Ein-Personen-Haushalte widerspiegelt.

Für die städtischen Regionen und Wien ist ein weiteres Ergebnis bemerkenswert: Der steigende Anteil von Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit scheint dem Rückgang der gewünschten Kinderzahl entgegenzuwirken. Dies stütze die Annahme, dass die zunehmende Zuwanderung zur Stabilisierung der gewünschten Kinderzahl in Städten beigetragen haben könnte, so der Wissenschaftler.