Der Bevölkerungswandel stellt Entscheidungsträger vor eine anspruchsvolle Aufgabe: Da er sich auf nahezu alle Politikfelder auswirkt, greifen singuläre Politikansätze zu kurz. Daher müssen verschiedene Konzepte miteinander verbunden werden.

Welche Optionen sind denkbar, um auf den demografischen Wandel zu reagieren? Es könnte versucht werden, die fehlende Zahl Neugeborener durch eine Steigerung der Geburtenrate oder gezielte Einwanderungspolitik auszugleichen. Die Beeinflussung demografischer Trends birgt aber Probleme: Eine höhere Kinderzahl oder mehr Zuwanderer allein bewirken keine wesentliche Veränderung (vgl. Lutz/Scherbov in: Demografische Forschung Aus Erster Hand 1/2004: 3). Die Verhandlungen zum Zuwanderungsgesetz im Vermittlungsausschuss des Bundestags zeigten, wie umstritten die Ausweitung von Immigration in Deutschland ist. Zudem scheint es, dass die Geburtenrate über punktuelle Anreize, etwa eine Erhöhung des Kindergeldes, kaum nachhaltig beeinflusst werden kann. Die künftige Entwicklung der Fertilität ist somit fast nicht planbar und als verlässliches Konzept für die Alterung der deutschen Gesellschaft nur schwer vorstellbar.

Die nicht aufzuhaltende Bevölkerungsalterung erfordert, dass Konzepte für eine gealterte Gesellschaft in mehreren Politikfeldern gleichzeitig entwickelt werden. Exemplarisch soll auf die Bereiche Arbeit und Wohnen eingegangen werden.

Arbeit hat in westlichen Gesellschaften einen hohen Stellenwert. Soziale Rollen werden nach der Teilhabe am Erwerbsleben vergeben. Man unterscheidet Erwerbstätige und Nichterwerbstätige, letztere nach Erwerbslosen, Rentnern und Hausfrauen bzw. Hausmännern. Der klassische Lebenslauf gliedert sich in die am Arbeitsleben orientierten Phasen Lernen, Arbeiten und Ruhestand. Alter wird so zum sozialen Konstrukt: Alt ist nicht, wer viele Jahre gelebt hat, sondern wer gemäß einer sozialen Norm eine Funktion nicht mehr ausübt. Der Strukturwandel in einer alternden Gesellschaft stellt traditionelle Rollen in Frage, da sie Senioren in der Gesellschaft keinen „sinnvollen“ Platz im Sinne einer Nutzung ihrer Kompetenzen und Leistungsbereitschaft geben. Neue Konzepte sind nötig, falls man Ältere stärker in Erwerbsarbeit einbinden möchte. Auch das Wohnumfeld, also die Ausstattung, Gestaltung und Lage des Zuhauses, hat eine zentrale Bedeutung für die Lebensqualität. Vor allem bei Senioren kann eine altersgerechte Wohnform dazu beitragen, unveränderbare Einbußen und Verluste körperlicher und geistiger Art zu bewältigen. Die Qualität des Wohnens entscheidet maßgeblich darüber, inwieweit trotz gesundheitlicher oder andere Einschränkungen (etwa Einsamkeit) ein eigenständiges Leben möglich ist. Vor allem bei leichter Hilfsoder Pflegebedürftigkeit erweist sich das altersgerechte Wohnumfeld als hilfreich für die erfolgreiche Verarbeitung einer schwierigen Lebenslage.

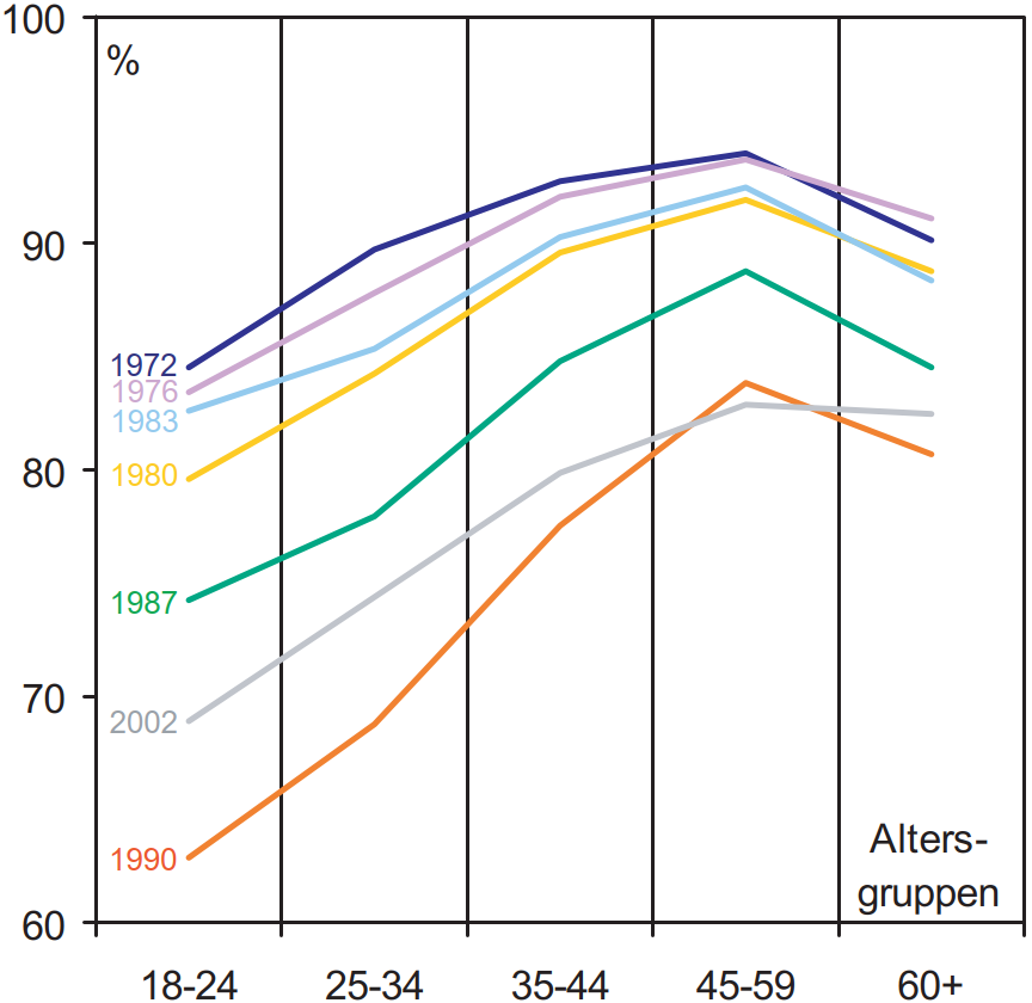

Abb. 1: Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen nach Alter

Jedoch hinkt die bauliche Entwicklung der Nachfrage hinterher. Der Zweite Altenbericht, der 1998 für die Bundesregierung erstellt wurde und sich explizit mit dem Thema altersgerechtes Wohnen beschäftigt, beinhaltet 92 Empfehlungen. Geraten wird unter anderem, neue generationenübergreifende Wohnformen zu entwickeln, in denen ältere Menschen sozial integriert ihren Platz finden sollen.

Der demografische Wandel ist aber nicht nur für Politikinhalte, sondern auch für den künftigen politischen Prozess bedeutend: Noch schneller als die Gesamtbevölkerung altert die Wahlbevölkerung. So wird im Jahr 2050 die Hälfte der Wählerschaft über 56 Jahre alt und damit nahe des heute faktischen Renteneintrittsalters sein. Gleichzeitig haben bisher ältere Bürger ihr Wahlrecht stets häufiger wahrgenommen als jüngere (siehe Abbildung). Sollte dieser Trend anhalten, werden jüngere Altersgruppen künftig noch deutlicher unterrepräsentiert sein. Zudem könnten Politiker vor dem Problem stehen, dass Reformen – etwa bei Sozialversicherungen – nicht mehr umzusetzen sind, wenn diese die Mehrheit der Wahlbevölkerung teils empfindlich treffen.

Wie geht nun die deutsche Politik mit dem demografischen Wandel um? Der Bundestag zeigte 1992 durch die Einsetzung einer Enquete-Kommission, dass er dem Thema eine gewisse Bedeutung beimaß, die Agenden der politischen Parteien aber blieben zunächst unberührt davon. Zum Teil erklärt sich dieses Zögern durch eine Befangenheit, die aus der Bevölkerungspolitik in der nationalsozialistischen Zeit resultiert. Jedoch hat der gestiegene Problemdruck in den Sozialversicherungssystemen, welcher paradoxerweise (noch) nicht durch den demografischen Wandel, sondern hauptsächlich durch Steuerausfälle aufgrund hoher Arbeitslosigkeit verursacht wird, die politischen Akteure dazu gebracht, die Bevölkerungsalterung stärker zu thematisieren. Zudem konzentriert sich die Politikplanung auf Familienpolitik – und dies mit einem überraschenden Paradigmenwechsel: Obwohl ein gezielter Einfluss auf die Geburtenentwicklung lange als Tabu galt, wird jetzt die Erhöhung der Geburtenrate zum Ziel der Familienpolitik erhoben. Auch die Zuwanderungsdiskussion wird unter dem Blickwinkel der Bevölkerungsalterung geführt.

Gleichzeitig tritt das Szenario einer gealterten Bevölkerung in den Hintergrund; folglich werden kaum Anstrengungen unternommen, etwa die Verteilung von Arbeit neu zu organisieren und resistent gegenüber Bevölkerungsentwicklungen zu gestalten. Somit wird eine Politik bevorzugt, die die Alterung vernachlässigt und auf Konzepte setzt, welche – wenn überhaupt – erst viel später wirken.

Was könnte der Grund für die Prioritätensetzung sein? Da die Wählerschaft vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten relativ schnelle Erfolge erwartet, werden langfristige Themen nachrangig. Die moderne Politik ist so schnelllebig, dass nur derjenige, der sich flexibel auf aktuelle Situationen einstellt, erfolgreich und gestalterisch tätig sein kann. Ein Thema wie der demografische Wandel ist zu sperrig, um sich in dieses System problemlos einfügen zu lassen. Dennoch bedient sich die Politik unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit längerfristiger Trends, um für die Gegenwart notwendige und bereits beabsichtigte Politiken zu rechtfertigen. Das Beispiel der Bevölkerungsalterung, die als Begründung für eine ohnehin per Verfassungsauftrag gebotene Familienförderung herangezogen wird, zeigt dies.