Die amtliche Bevölkerungsstatistik ist die wichtigste Quelle, um die Bevölkerungsentwicklung zu beschreiben. Die Geburtenstatistik basiert auf den in den Standesämtern registrierten Geburten. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht wichtige Kennziffern, wie die Anzahl der Geburten und der nichtehelich geborenen Kinder. Der Anteil kinderloser Frauen wird jedoch nicht angegeben. Zur Berechnung dieser Kennziffer wären Informationen über die „biologische Rangfolge“ der Geburten einer Frau nötig. Die Rangfolge einer Geburt wird in Deutschland aber nur nach der „Rangfolge in der bestehenden Ehe“ dokumentiert. Ein Beispiel: Hat eine Frau zwei Kinder, lässt sich scheiden, heiratet erneut und bekommt ein weiteres Kind, wird dieses als erstes Kind in der Ehe registriert. Für nichteheliche Geburten wird keine Rangfolge erfasst. Um Kinderlosigkeit auf Basis der Bevölkerungsstatistik berechnen zu können, wäre eine Änderung in der Dokumentationspraxis von Geburten notwendig. Statt der „Rangfolge in der bestehenden Ehe“ müsste die „biologische Rangfolge“ festgehalten werden, was in den meisten europäischen Ländern Praxis ist.

Die wichtigste amtliche Befragung zu Haushaltsund Familienstruktur in Deutschland ist der Mikrozensus. In dieser Erhebung wird jährlich ein Prozent der Bevölkerung befragt. Die meisten Fragen unterliegen der Auskunftspflicht; somit fallen Antwortverweigerungen, die in nichtamtlichen Befragungen üblich sind, gering aus. Der Mikrozensus umfasst über 100 Fragen, etwa zu den Kindern, die im Haushalt leben. Personen werden jedoch nicht nach den Kindern gefragt, die nicht (mehr) im selben Haushalt leben. Da die tatsächliche Anzahl der Kinder nicht erfragt wird, lässt sich auch auf Basis des Mikrozensus nicht verlässlich der Anteil kinderloser Frauen ermitteln.

Wie kann man die Häufigkeit von Kinderlosigkeit berechnen, wenn die beiden wichtigsten amtlichen Datensätze nicht die notwendigen Informationen enthalten? In der Forschung wird mit fehlenden Angaben in der amtlichen Statistik pragmatisch umgegangen: Nichtamtliche Befragungsdatensätze (wie Allbus, Sozio-oekonomisches Panel und DJI-Familiensurvey) ergänzen die amtliche Statistik. Auch können auf Basis der im Mikrozensus verfügbaren Angaben, ob Kinder im Haushalt leben, Rückschlüsse über das Ausmaß der Kinderlosigkeit gezogen werden.

Unproblematisch sind beide Vorgehensweisen allerdings nicht. Nichtamtliche Befragungen beruhen – im Unterschied zum Mikrozensus – auf Freiwilligkeit. Daraus resultiert das erhebliche Problem der Antwortverweigerung. Zudem haben die meisten nichtamtlichen Befragungsdatensätze nur vergleichsweise kleine Fallzahlen, so dass Auswertungen nach Unterkategorien, etwa Geburtsjahrgängen und Bildungsgruppen, oft nicht verlässlich sind.

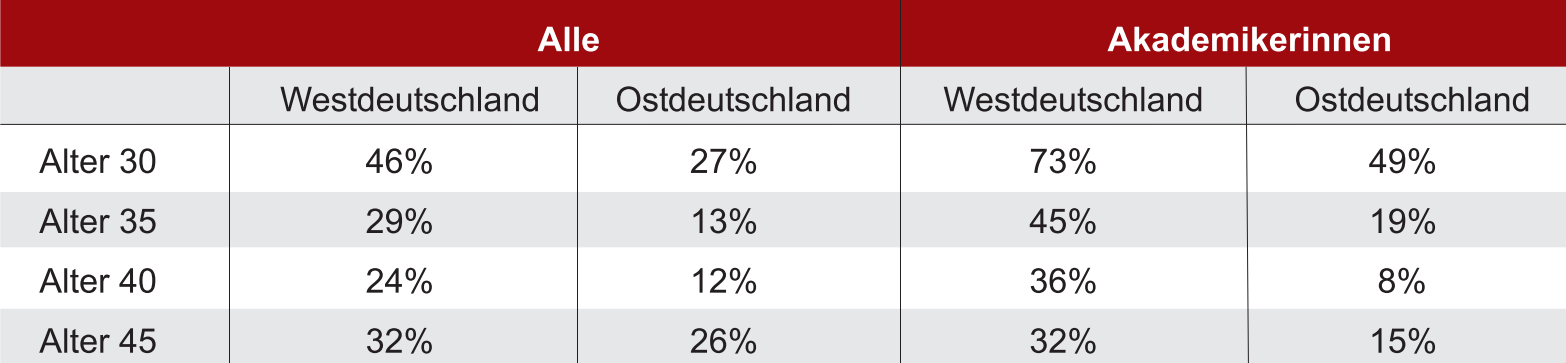

Die Mikrozensus-Schätzungen sind problematisch, da die Anzahl der Kinder, die im Haushalt leben, nicht unbedingt mit der Zahl der Kinder, die eine Frau geboren hat, übereinstimmt. Es können Kinder gestorben sein, den mütterlichen Haushalt wegen Trennung bzw. Scheidung verlassen haben oder ausgezogen sein, um einen Haushalt zu gründen. Tabelle 1 verdeutlicht dies: Demnach sind mit 35 Jahren 29 Prozent der westdeutschen und 13 Prozent der ostdeutschen Frauen kinderlos. Mit zunehmenden Alter der Frau liefert der Mikrozensus keine verlässlichen Schätzungen mehr, was daran zu erkennen ist, dass im Alter 45 die Kinderlosigkeit sprunghaft steigt.

Tab. 1: Kinderlosigkeit von Frauen im Jahr 2000. Quelle: Scientific Use Files des Mikrozensus 2000 (eigene Berechnungen).

Man könnte annehmen, dass für die meisten Frauen im Alter von 35 Jahren feststeht, ob sie endgültig kinderlos bleiben. Würde man die Häufigkeit von Kinderlosigkeit in diesem Alter ermitteln, ließen sich Verzerrungen durch Kinder, die den Haushalt verlassen haben, reduzieren. Bislang war dies gängige Praxis, die sich aber als überholt darstellt, da späte erste Mutterschaften zunehmen. Dies zeigt das Beispiel der Akademikerinnen: 45 Prozent der westdeutschen Frauen mit Hochschulabschluss sind mit 35 Jahren kinderlos, wenn man das Kriterium “im Haushalt lebender Kinder” heranzieht. Im Alter von 45 trifft dies aber nur auf 32 Prozent zu. Diese Werte lassen vermuten, dass weniger Akademikerinnen in Westdeutschland kinderlos sind als allgemein angenommen. Dies ändert jedoch wenig an der Einschätzung, dass die Kinderlosigkeit in Deutschland im internationalen Vergleich hoch – wahrscheinlich eine der höchsten in Europa – ist. Da keine verlässlichen Zahlen existieren, sind Wissenschaftler weiter auf Schätzungen und Vermutungen angewiesen.

Mit der Neufassung des Mikrozensus-Gesetzes bestand 2004 die Möglichkeit, Fragen zur Kinderzahl in den Mikrozensus einzubringen. In dem Gesetzentwurf, der das Frageprogramm für die Jahre 2005 bis 2012 regelt, wurde vorgeschlagen, die tatsächliche Anzahl der Kinder zu erfragen. Aber diesen Vorstoß stoppte der Bundesrat, wie er zudem einige andere demografisch und familienpolitisch relevante Fragen strich, darunter Heiratsalter und Nutzung einer Kindertageseinrichtung.

Es werden viele Gründe genannt, warum im Mikrozensus nicht nach der Zahl der Kinder gefragt wird. Ein traditionelles Argument lautet, dass die Fragen des Mikrozensus der Auskunftspflicht unterliegen und Personen nicht genötigt werden sollen, ihre nichtehelichen Kinder zu offenbaren, die sie vielleicht bisher erfolgreich verschwiegen haben. Es ist jedoch kaum verständlich, warum Fragen zum Einkommen weniger heikel sein sollten als Fragen zu den eigenen Kindern. Auch wird auf die Überlastung des Mikrozensus hingewiesen. Dieses Argument ist angesichts der Aktualität und sozialpolitischen Brisanz des demografischen Themas ebenfalls schwer nachzuvollziehen. Die Familienpolitik braucht – genauso wie die Arbeitsmarktpolitik – verlässliche statistische Grundlagen für eine rationale Politikgestaltung, was in Deutschland bislang nicht gegeben ist.