Bei dem Versuch, Kinder und Karriere zu vereinbaren, gibt es zahlreiche Stolpersteine: Chefs oder Unternehmen, für die flexible Arbeitszeiten und Homeoffice undenkbar sind, fehlende Betreuungsplätze für den Nachwuchs oder auch einfach nur eine soziale Umgebung, in der erwartet wird, dass die Mutter zu Hause bei den Kindern bleibt. Grob lassen sich diese Stolpersteine drei verschiedenen Gruppen zuordnen: familienpolitische Bedingungen, Arbeitsmarktstrukturen und soziale Normen.

Anna Matysiak vom Vienna Institute of Demography und Dorota Węziak-Białowolska von der Harvard University haben diese Bedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nun in 30 europäischen Ländern untersucht und verglichen. Herausgekommen ist ein Index, an dessen Spitze – wie bei vielen anderen Studien auch – die skandinavischen Länder stehen, der darüber hinaus aber für einige Überraschungen sorgt (vgl. Tab.1).

Tab. 1: Der Index wurde mit Hilfe von Daten zur Kinderbetreuung, zum Arbeitsmarkt und zu sozialen Normen erstellt. Je höher der Wert, desto besser sind die Bedingungen. Quelle: verschiedene Datenbanken, eigene Berechnungen; genaue Angaben siehe unter demografische-forschung.org

Um überhaupt einen aussagekräftigen Index erstellen zu können, haben die beiden Wissenschaftlerinnen verschiedene Parameter in den Ländern untersucht. Für die familienpolitischen Bedingungen berücksichtigten sie zum einen die Kinderbetreuung, also wie viele Stunden die Kinder im Schnitt betreut werden, wie viele Kinder auf einen Erzieher kommen und wie viel ein Betreuungsplatz kostet. Zum anderen schauten sie auf die Bedingungen für Elternzeit und Elterngeld bei Müttern und Vätern sowie die Möglichkeit, bei einer Krankheit des Kindes zu Hause zu bleiben. Wie schwer oder leicht es Mütter auf dem Arbeitsmarkt haben, lasen die Autorinnen der Studie daran ab, wie viele Frauen ihre Arbeitszeit frei oder flexibel einteilen konnten, wie hoch der Anteil der gut bezahlten Teilzeitstellen ist und wie stark der (Wieder-) Einstieg in die Arbeitswelt erschwert wird. Zu guter Letzt wurden noch die vorherrschenden sozialen Normen anhand von fünf Fragen analysiert. Ob eine arbeitende Mutter genauso gut für ihre Kinder sorgen kann wie eine Hausfrau oder ob der Vater ebenso wie die Mutter für die Betreuung der Kinder geeignet ist und zuständig sein sollte, wurde hier beispielsweise abgefragt. Verwendet wurden Daten aus den Jahren 2008 bis 2009.

Erstmals wurde auf diese Weise ein Index erstellt, in den derart viele verschiedene Parameter einflossen. Dabei achteten die beiden Wissenschaftlerinnen bei der Berechnung des Indexes darauf, dass ein positiver Wert in einem bestimmten Bereich andere negative Werte nicht vollkommen ausgleichen kann und dass die Verbesserung eines Wertes bei einem sehr niedrigen Niveau eine stärkere Wirkung hat, als wenn schon ein sehr hohes Niveau erreicht wurde. Anders ausgedrückt: Wenn es noch keine Elternzeit gibt und dann drei Monate Elternzeit eingeführt werden, hat das vermutlich eine größere Wirkung, als wenn die Elternzeit etwa von 12 auf 15 Monate erhöht wird.

Neben der Spitzenplatzierung skandinavischer Länder war auch das gute Abschneiden von Belgien und Frankreich wenig überraschend. Daneben tauchen mit Estland, Bulgarien und Slowenien aber auch drei postsozialistische Länder im oberen Drittel auf. Hier wurde die sozialistische Politik, die eine Erwerbstätigkeit von Müttern stark unterstützte und einforderte, anscheinend fortgeführt, mutmaßen die Autorinnen der Studie. Im Gegensatz dazu finden sich die übrigen ehemaligen Ostblock-Staaten wie die Tschechische Republik, die Slowakei, Rumänien oder Polen im unteren Drittel des Rankings. Auch in Südeuropa sind die Bedingungen für arbeitende Mütter viel unterschiedlicher als es gemeinhin dargestellt wird. So finden sich Spanien und Italien etwa im Mittelfeld wieder und übertreffen damit Österreich und Deutschland deutlich. Gleichzeitig stellt Südeuropa aber mit Malta, Griechenland und Portugal auch die Schlussgruppe im Ranking.

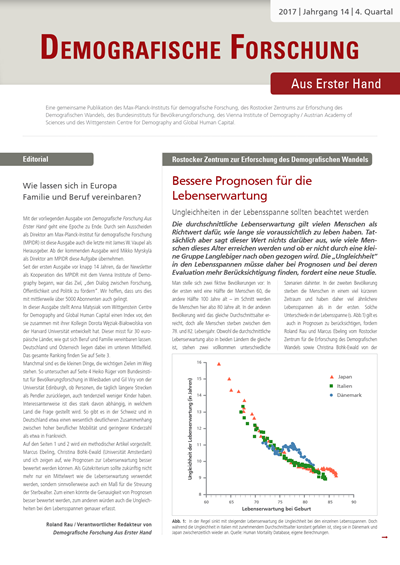

Abb. 1: Gute Bedingungen für arbeitende Mütter spiegeln sich auch in einer höheren Geburtenrate wider. Quelle: verschiedene Datenbanken, eigene Berechnungen, genaue Angaben siehe unter demografische-forschung.org

Dass sich die unterschiedlichen Bedingungen für arbeitende Mütter auch im Geburtenverhalten der jeweiligen Bevölkerungen widerspiegeln, können Anna Matysiak und Dorota Węziak-Białowolska zeigen, indem sie ihren Index mit den Geburtenziffern in den verschiedenen Ländern korrelierten (s. Abb.1): Länder mit einer hohen Punktzahl beim Index hatten in der Regel auch eine höhere Geburtenrate.