Die Frage, wann und wie viele Kinder in einer Partnerschaft geboren werden, hängt immer auch von den Ressourcen des Paares ab: wie viel Geld, wie viel Zeit, wie viel Unterstützung und wie viel physische und psychische Ressourcen stehen zur Verfügung? Einige dieser Ressourcen sind eng gebunden an Einkommen, Lebensweise, Erwerbstätigkeit und damit auch an den Bildungsabschluss beider Partner*innen.

Für Elternteile mit Fachschul- oder Hochschulabschluss weiß man aus vorherigen Studien schon recht gut, wie sich die eigene Bildung und die des Partners oder der Partnerin auf die Familiengründung auswirken kann. Aber wie sieht es mit gering Gebildeten aus, die oft nur ein unterdurchschnittliches Einkommen haben? Für sie dürfte die Frage, welche Bildung der oder die Partner*in mitbringt, eventuell noch ausschlaggebender für die Entscheidung gegen oder für ein weiteres Kind sein.

Um dieser Frage nachzugehen, haben Natalie Nitsche vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung, Anna Matysiak von der Universität Warschau, Jan Van Bavel von der Universität Leuven und Daniele Vignoli von der Universität Florenz Daten der EU-SILC Panelstudie (European Statistics on Income and Living Conditions) ausgewertet. Die Studie umfasst Angaben zu allen Mitgliedern eines Haushalts und liefert auch detaillierte Informationen zur Bildung und zur Kinderzahl der Befragten.

Anhand dieser Daten berechneten die Forscher*innen, wie wahrscheinlich es ist, dass bei Paaren mit unterschiedlichen Bildungshintergründen der Übergang zu einem zweiten oder dritten Kind beobachtet werden kann. Geschwisterkinder stehen daher im Fokus, weil die Bildungskombination der Eltern meist stärker mit der Geburt eines weiteren Kindes als mit der Geburt des ersten Kindes korreliert. Die Paare wurden bei der Analyse in fünf verschiedene Gruppen unterteilt: Paare, bei denen beide Elternteile gut, mittel oder gering gebildet sind, sowie Paare, bei denen sie eine geringe und er eine hohe beziehungsweise bei denen er eine geringe und sie eine hohe Bildung hat. Die Bildung wurde dabei wie üblich nach der internationalen ISCED-Einteilung definiert: Menschen, die keine Sekundarstufe abgeschlossen haben, gelten als gering gebildet und Menschen mit Fachschul- oder Hochschulabschluss gelten als gut gebildet. Dazwischen liegen mit der ISCED-Gruppe 3 und 4 die durchschnittlich Gebildeten. Bei der Berechnung der Rate der zweiten oder dritten Geburt in verschiedenen Partnerkonstellationen wurde auch das Alter der Befragten, der Altersabstand zwischen den Partner*innen sowie Besonderheiten einzelner Länder oder einzelner Befragungszeitpunkte berücksichtigt.

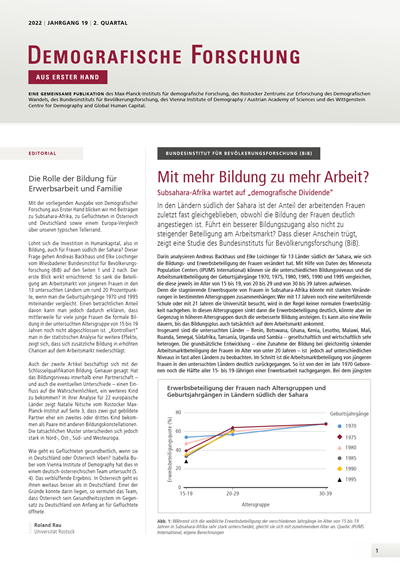

Tatsächlich sind demnach die Unterschiede zwischen verschiedenen Partnerkonstellationen vor allem im Norden Europas erheblich: Hier ist die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines zweiten Kindes bei zwei gut gebildeten Partner*innen zwei bis fünf Jahre nach der Erstgeburt etwa viermal so groß wie bei zwei gering gebildeten Partner*innen (s. Abb. 1). Aber auch in anderen Teilen Europas zeigt sich, dass die Zweitgeburtenrate von Paaren mit einem oder zwei gering gebildeten Elternteilen viel niedriger ist als für ein gut gebildetes Paar. In Westeuropa trifft das auch für die Geburten dritter und weiterer Kinder zu. Interessant ist auch, dass die Bildungskombination bei Paaren mit mindestens einem gering gebildeten Partner hier keinen Einfluss auf die Geburtenrate zweiter Kinder hatte; einzig in Nordeuropa war die Geburtenrate bei Paaren mit einem niedrig gebildeten Partner mit steigendem Bildungsniveau des zweiten Partners höher. Ob diese Unterschiede tatsächlich darauf zurückzuführen sind, dass Paare, in denen mindestens ein Elternteil gering gebildet ist, weniger finanzielle Ressourcen für weitere Kinder haben, müssen weitere Analysen zeigen. Denkbar wäre auch, so die Autor*innen, dass die Ehen bei geringer gebildeten Paaren instabiler sind oder dass es an anderen sozialen oder gesundheitlichen Ressourcen mangelt.

Wie sich Bildung auf die Wahrscheinlichkeit für ein zweites Kind auswirkt

Abb. 1: Die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines zweiten Kindes ist bei zwei gut ausgebildeten Elternteilen besonders hoch. Quelle: EU-SILC, eigene Berechnungen