Das konnten Isabella Buber-Ennser und Bernhard Rengs vom Vienna Institute of Demography in einem von Daniela Georges (Universität Rostock) geleiteten Projekt gemeinsam mit Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien sowie Gabriele Doblhammer von der Universität Rostock im Journal PloS ONE zeigen. Für ihre Analyse griffen die Wissenschaftler*innen auf zwei vergleichbare Befragungen in Deutschland und Österreich zurück, aus denen sie Antworten von 18- bis 59-jährigen geflüchteten Syrer*innen, Afghan*innen und Iraker*innen aus den Jahren 2013 bis 2016 auswerten konnten.

Österreich und Deutschland sind sich in ihren Gesundheitssystemen eigentlich recht ähnlich: Mit zehn bis elf Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen die Ausgaben in beiden Ländern über dem EU-Durchschnitt. Gleichzeitig haben beide Länder in den Jahren 2014 bis 2018 eine große Einwanderungswelle erlebt: In Deutschland wurden etwa 1,8 Millionen Asylanträge gestellt, in Österreich 197.000. In diesem Zeitraum wurde in Deutschland etwa 1,1 Millionen und in Österreich 109.000 Menschen offiziell Asyl gewährt (einschließlich subsidiärem Schutz sowie Schutz aus humanitären Gründen). Trotz dieser Ähnlichkeiten scheint es Geflüchteten in Österreich gesundheitlich deutlich besser zu gehen. Während hier rund 89 Prozent der Befragten angaben, bei guter oder sehr guter Gesundheit zu sein, waren es in Deutschland lediglich 72 Prozent. Ein Unterschied, der natürlich auch auf andere Faktoren als das Gesundheitssystem zurückzuführen sein könnte, z.B. auf Unterschiede bei der Zusammensetzung der Geflüchteten nach Nationalität, Alter, Bildung oder sozialer Gruppe. Um das auszuschließen, wandten die Wissenschaftler*innen ein Matching-Verfahren an: Das heißt, sie verglichen die selbst eingeschätzte Gesundheit von Personen in beiden Ländern, die sich in vielen soziodemografischen Eigenschaften ähnelten. Dadurch wurden die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland zwar etwas geringer, aber dennoch war der Anteil Geflüchteter mit (sehr) guter Gesundheit in Deutschland zwölf Prozentpunkte geringer als in Österreich. Die Autor*innen schlussfolgern dar aus, dass Deutschland durch eine Öffnung des Gesundheitssystems deutliche Verbesserungen beim Gesundheitszustand der Geflüchteten erreichen und dadurch in Zukunft zusätzliche Kosten vermeiden könnte.

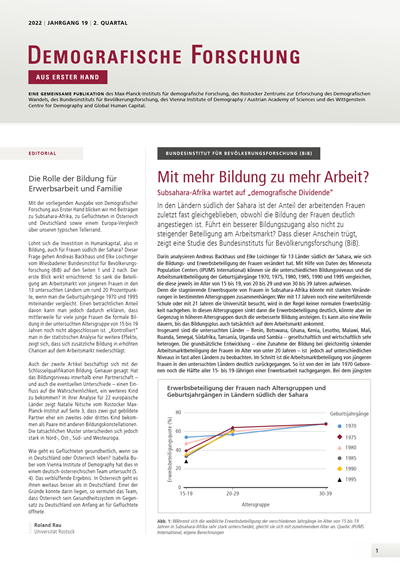

Entscheidend für den Gesundheitszustand der Geflüchteten war aber nicht nur das Land, in dem sie ankamen, sondern auch das Herkunftsland. So waren etwa 93 Prozent der Syrer*innen in Österreich bei (sehr) guter Gesundheit, während das von den Iraker*innen lediglich 88 Prozent von sich behaupteten, bei den Afghan*innen gar nur 75 Prozent. In Deutschland ließ sich eine ähnliche Tendenz beobachten, nur waren die Werte hier mit 74, 68 und 66 Prozent niedriger. Darüber hinaus ließen sich bei den Geflüchteten ähnliche Muster erkennen wie bei der einheimischen Bevölkerung: Männliche Befragte gaben häufiger an, bei guter Gesundheit zu sein. Ein höheres Alter oder ein niedriger Bildungsgrad gingen hingegen öfter mit einem schlechten Gesundheitszustand einher (vgl. Abb. 1).

Faktoren für eine gute Gesundheitsbeurteilung

Abb. 1: Zu sehen sind hier die negativen und positiven Effekte auf den selbst eingeschätzten Gesundheitszustand der Geflüchteten. Auch wenn die Effekte und Muster vergleichbar sind, waren sie in Österreich teilweise größer und der selbsteingeschätzte Gesundheitszustand hier insgesamt deutlich besser. Quelle: IAB-BAMF-SOEP-Refugee Survey 2016, ReHIS, eigene Berechnungen

Dagegen spielte es den Analysen zufolge kaum eine Rolle, wie lange die Geflüchteten schon im Gastland waren und wie lange der Asylprozess dauerte. Diese Ergebnisse, die sich nicht mit anderen Studien decken, könnten allerdings auch auf andere Faktoren zurückzuführen sein. So wird in Deutschland der Asylprozess für Geflüchtete, die eine Behinderung oder ernste Krankheit haben, teilweise schneller durchgeführt. Das könnte dazu führen, dass Menschen mit eher schlechtem Gesundheitszustand in jene Gruppe fallen, die einen eher kurzen Asylprozess hatte.