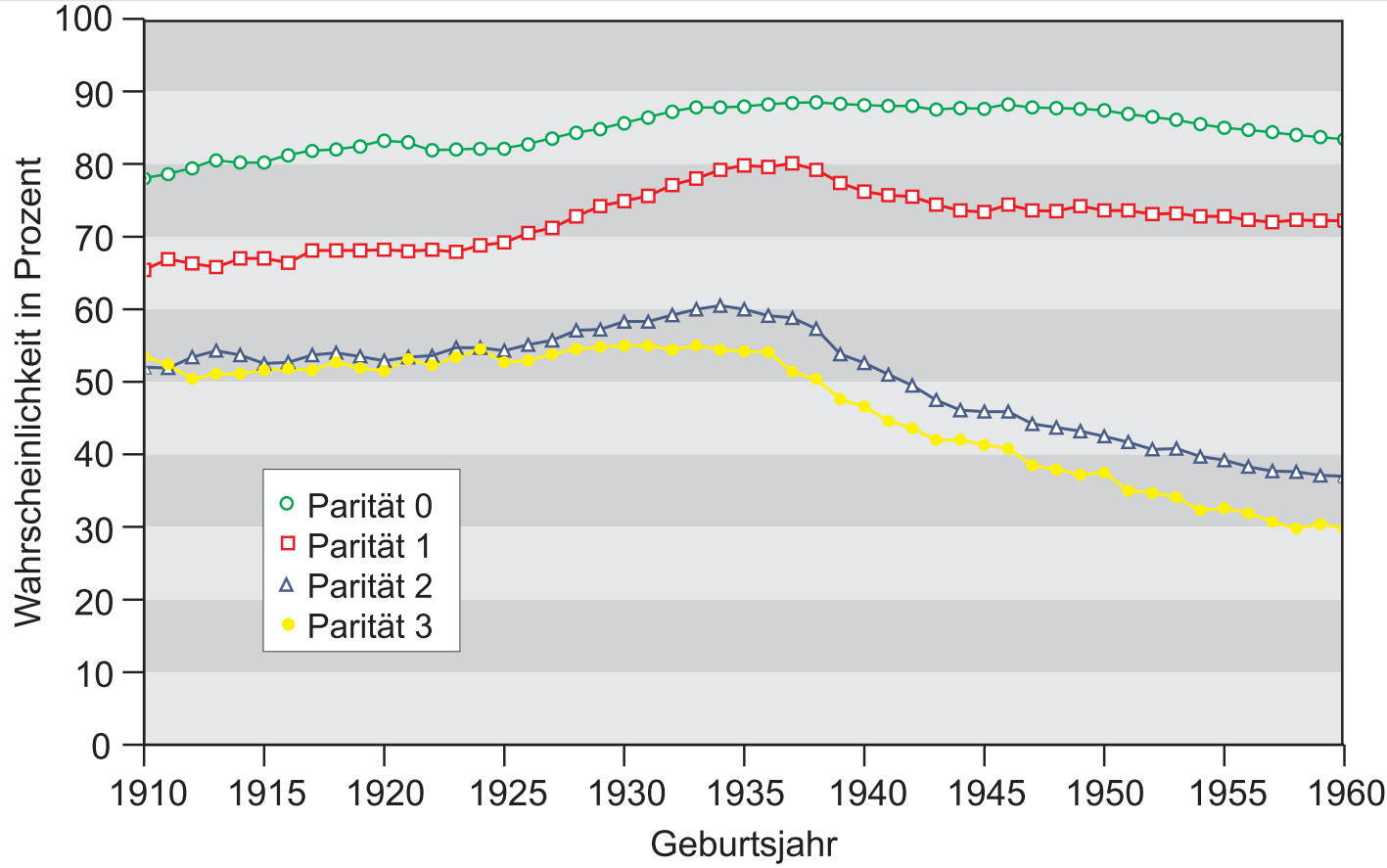

Die gewünschte Kinderzahl ist in Österreich von etwa 2 bei Frauen des Geburtsjahrganges 1960 auf 1,7 Kinder für den Jahrgang 1980 gesunken. Der Rückgang der bevorzugten Familiengröße jüngerer Geburtsjahrgänge geht einher mit dem dramatischen Rückgang der Kinderzahl am Ende der reproduktiven Phase bei älteren Jahrgängen. Abbildung 1 demonstriert mit Daten von Statistik Austria, dass sich der Geburtenrückgang vor allem bei höheren Kinderzahlen niederschlägt: Ab zwei Kindern sinkt die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Kind. Mit der Entwicklung hin zur Kleinfamilie steht Österreich nicht allein da.

Abb. 1: Wahrscheinlichkeit für ein (weiteres) Kind nach aktueller Kinderzahl (Parität) von Frauen der Geburtskohorten 1925 bis 1950 in Österreich.

Die sozialpolitischen Strategien, mit denen die Regierungen auf den Geburtenrückgang reagieren, sind vielfältig; hauptsächlich geht es um den Abbau finanzieller Restriktionen und/oder den Wegfall struktureller Barrieren zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit. Jedoch ist die Wirkung dieser Maßnahmen auf Kinderwunsch und angestrebte Familiengröße umstritten. Österreich setzt vor allem auf finanzielle Anreize, um Frauen zu ermöglichen, nach der Geburt eines Kindes für einige Jahre aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Hingegen strebt zum Beispiel Frankreich eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit an.

In der internationalen Studie „Population Policy Acceptance Survey” (PPA) wurden im Jahr 2001 repräsentative Daten zu Fakten, Einstellungen und Meinungen der österreichischen Bevölkerung zu demografisch und familienpolitisch relevanten Themen erhoben; befragt wurden etwa 2000 Personen. Für Frauen im Alter zwischen 20 und 49 Jahren zeigt sich eine deutliche Kluft zwischen der individuell gewünschten und der bislang realisierten Kinderzahl.

Die PPA-Daten belegen, dass strukturelle Barrieren die insgesamt gewünschte Kinderzahl reduzieren, schreibt Henriette Engelhardt in ihrem Forschungsbericht Fertility Intentions and Preferences: Effects of Structural and Financial Incentives and Constraints in Austria. Zu diesen Barrieren gehört ein Mangel an Kinderbetreuungsmöglichkeiten, der Familie und Beruf unvereinbar erscheinen lässt. Dies trifft auf alle Frauen ungeachtet ihrer bisherigen Kinderzahl zu. Was die finanzielle Situation angeht, ist bemerkenswert, dass österreichische Frauen mit und ohne Kinder keine Unterschiede in der gewünschten Kinderzahl im Hinblick auf unterschiedliche finanzielle Ressourcen zeigen. Vor dem Hintergrund, dass die österreichische Regierung dem Rückgang der Kinderzahlen vor allem durch finanzielle Anreize begegnet, ist dies besonders interessant.

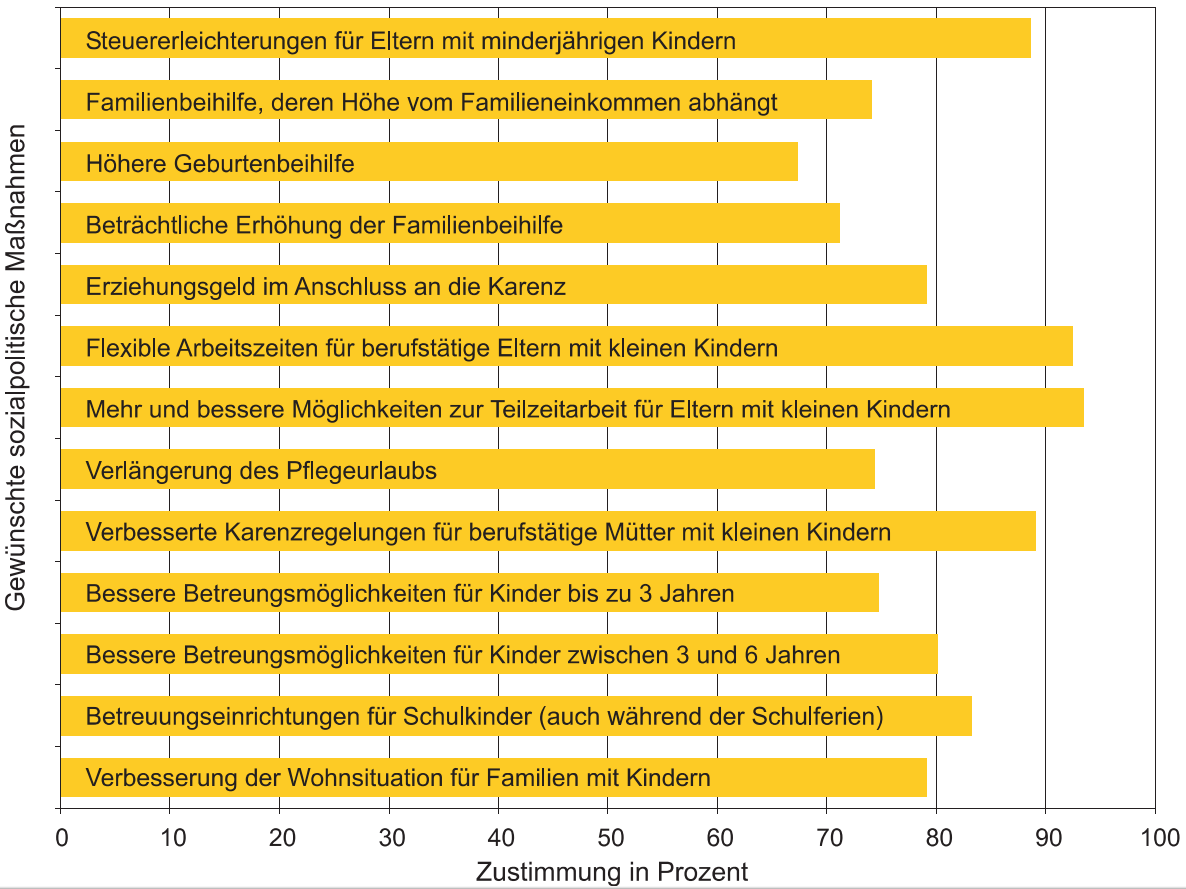

Insgesamt zeigt sich aber, dass Österreicherinnen geteilter Meinung zu staatlicher Unterstützung sind: Knapp die Hälfte der Frauen mit einem oder keinem Kind meint, dass es durch bestimmte familienpolitische Maßnahmen leichter sein würde, ihre gewünschte Kinderzahl zu realisieren. Bezüglich der Art der gewünschten Unterstützung, die die Entscheidung für Kinder erleichtern könnte, liegen strukturelle und finanzielle Faktoren beinahe gleich auf (siehe Abbildung 2). Etwa 90 Prozent der Frauen im gebärfähigen Alter wünschen sich flexible Arbeitszeiten, mehr und bessere Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit für Eltern mit kleinen Kindern sowie umfassende Steuererleichterungen für Eltern mit minderjährigen Kindern. Interessant bei den gewünschten sozialpolitischen Veränderungen ist, dass die befragten Mütter in etwa die gleichen Wünsche haben – egal wieviele Kinder sie haben (wollen). Allerdings verliert die Familienpolitik mit höherem Alter der Frauen an Einfluss auf deren Kinderwunsch.

Abb. 2: Gewünschte sozialpolitische Maßnahmen zur Erleichterung der Entscheidung für ein Kind und zur Verbesserung der Lebenssituation.

Über die Hälfte der Befragten gibt jedoch an, dass staatliche Förderungen keinen Einfluss auf ihren Kinderwunsch haben. Warum dies so ist, ist aus den aufgeführten Gründen gegen Kinder abzulesen: Von den kinderlosen Frauen geben 31 Prozent an, überhaupt keine Kinder zu wollen, während 64 Prozent der Frauen mit einem Kind und 90 Prozent der Frauen mit zwei und mehr Kindern kein weiteres Kind wollen. Die Gründe für den nicht (mehr) vorhandenen Kinderwunsch hängen von der aktuellen Kinderzahl ab: Kinderlose Frauen berichten am häufigsten, dass sie Freizeitaktivitäten aufgeben müssten, dass sie ihren jetzigen Lebensstandard beibehalten wollen, und dass sie mit Kind das Leben nicht mehr wie bisher genießen könnten. Die Hälfte der Frauen mit einem Kind hat bereits die gewünschte Zahl Kinder, und ein Drittel gibt an, dass ein weiteres Kind zu hohe Kosten verursachen würde.

Für Frauen mit mehr als einem Kind sind die hohen Kosten von Kindern und die schwierige Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit die zentralen Gründe gegen ein weiteres Kind. Für kinderlose Frauen sind dagegen weder finanzielle noch strukturelle Faktoren ein Argument gegen Kinder, sondern primär eine flexible Freizeitgestaltung.