Für die jüngst am Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDF) in Zusammenarbeit mit dem Institut für medizinische Psychologie der Universität Rostock durchgeführte Studie wurden Männer der Geburtsjahrgänge 1970/71 aus Rostock hinsichtlich der Gründung einer Familie untersucht. Über 200 Familien, deren Kinder in diesen Jahrgängen geboren wurden, sind Teil einer einzigartigen Langzeitstudie; diese verfolgt die Entwicklung der Anfang der 70er-Jahre Geborenen über drei Jahrzehnte. Fast die Hälfte der heute über 30-Jährigen hatte bis 2002/03 bereits selbst eine Familie gegründet. Die Studie des MPIDF analysierte, welche persönlichen Eigenschaften und Überlegungen den Unterschied machen, ob jemand früher als andere eine Elternschaft eingeht, und aus welchen Gründen sich ein Kind gewünscht wird/wurde oder nicht. Dazu wurde ein Methoden-Mix, d.h. eine Mischung aus statistischen Daten und persönlichen anonymisierten Interviews, verwendet.

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass psychologische Merkmale für den Zeitpunkt der ersten Elternschaft bei Männern und Frauen eine höchst unterschiedliche Rolle spielen. Bei Frauen sind es – deutlicher als bei Männern – Charakteristika ihres sozio-ökonomischen und biografischen Hintergrunds, welche den Zeitpunkt für das erste Kind eher in ein jüngeres Alter verlagern. Zu solchen Einflussfaktoren gehören eine geringe Bildung, ein niedriges Bildungsniveau der Eltern und eine große Herkunftsfamilie. Unter den Persönlichkeitsmerkmalen ist es vor allem eine geringe persönliche Ausgeglichenheit, die eine Mutterschaft in jungen Jahren begünstigt.

Für Männer – mehr als für Frauen – bedingen zum einen Unterschiede in der praktischen Organisation ihres Lebenslaufs eine frühere Vaterschaft; hierzu zählen ein früher Auszug aus dem Elternhaus und ein früher Berufsabschluss. Zum anderen sind besonders individuelle Unterschiede im problembezogenen Handeln für eine frühe Vaterschaft verantwortlich, etwa eine Ich-starke Umgehensweise mit Belastungen, zudem die Verfügbarkeit eigener Ressourcen, hier hauptsächlich ein stärkeres Vertrauen in eigene Fähigkeiten und in eine gute Partnerschaft. Auch Art und Inhalt persönlicher Überlegungen, etwa wenig Ängste und hohen Optimismus zu haben, kennzeichnen Männer, die früher als andere Vater werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass für Männer und Frauen unterschiedliche soziale und psychische Voraussetzungen für eine Familiengründung vorliegen.

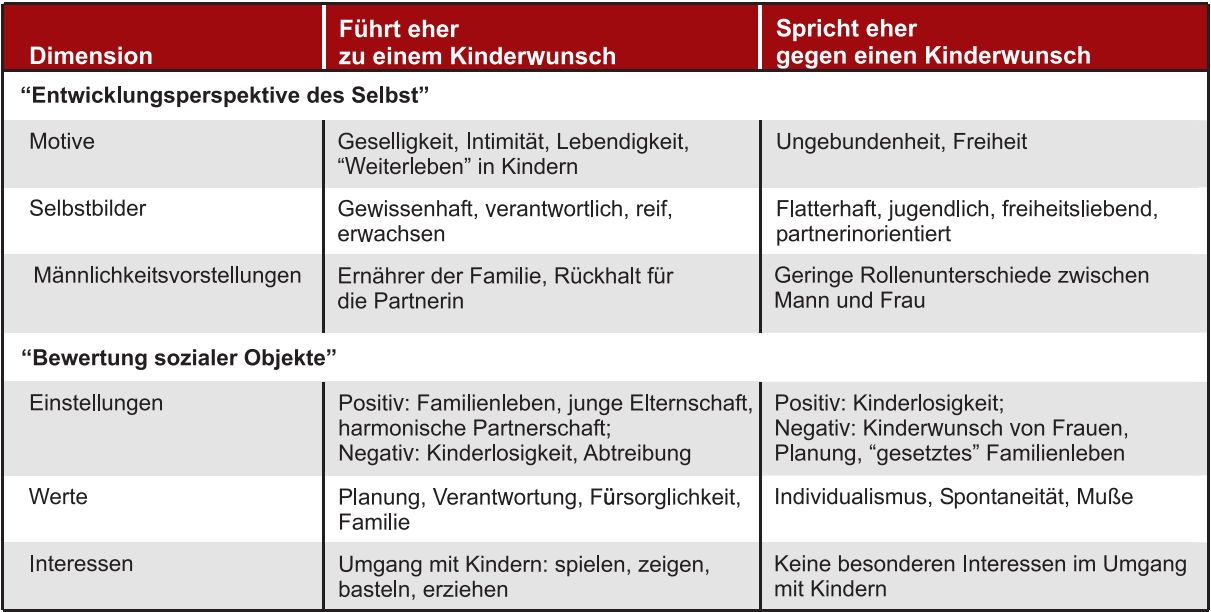

In den persönlichen Interviews mit kinderlosen Männern aus derselben Studie wird ersichtlich, wie sich der Wunsch nach Kindern, das Aufschieben oder die Ablehnung einer Vaterschaft aus der subjektiven Sicht von Männern im Alter um die 30 darstellen. Einerseits spielen Vorstellungen zu den Konsequenzen einer Elternschaft für die eigene Person (Motive) eine große Rolle, aber auch das je aktuelle Selbstverständnis (Selbstkonzept) und die Vorstellungen zum angemessenen Mann-Sein in der Gesellschaft (Männlichkeitsvorstellungen) sind ausschlaggebend.Andererseits lässt sich der Kinderwunsch von Männern aber auch durch Einstellungen, Werte und Interessen erklären: Männer, die bestimmte Dinge, Personen oder Tätigkeiten des sozialen Lebens als positiv bewerten und andere ablehnen, weisen einen sich daraus herleitenden Kinderwunsch auf. In dieser Dimension stehen Fragen von Einstellungen zu Kindern, Partnerschaft und Familie, von Werten im Sinne verbindlicher Handlungsorientierungen in der Gesellschaft sowie von Interessen an der Beschäftigung mit Kindern im Vordergrund. Tabelle 1 zeigt hierzu Beispiele.

Tab. 1: Beispiele für die Erklärungsgrößen des Kinderwunschs

Was kann eine solche psychologische Studie zur Erklärung der besonderen Fertilitätsentwicklung in Ostdeutschland nach der Wende beitragen (vgl. Kreyenfeld/Konietzka in Demografische Forschung Aus Erster Hand 1/2004:1-2)? In der Gegenüberstellung von Motiven und Voraussetzungen zu Vaterschaft und Mutterschaft ergibt sich das Bild einer sich verändernden Geschlechterordnung. Die Untersuchung zeigt, dass sich der abstrakte Begriff der „Geschlechterordnung“ im Auftauchen neuer und Verschwinden hergebrachter Vorstellungen junger Männer und Frauen über die Bedeutung von Vaterschaft und Mutterschaft im eigenen Leben beschreiben lässt. So finden sich bei den aus Rostock stammenden Männern die Vorstellungen von „Normalität“ von Elternschaft im Lebenslauf neben der Wahrnehmung von neuen Schwierigkeiten mit der Entscheidungsfindung oder mit der Realisierung eines Kinderwunschs.

Gleichzeitig thematisieren Männer die Auflösung hergebrachter Vorstellungen von Mutterschaft und Weiblichkeit. Hier kann also von einem Wandel der geschlechtstypischen Zuweisungen von Aufgaben und Erwartungen an das eigene Leben nach der Wende ausgegangen werden. Die Studie schlägt vor, diese neuen Zuweisungen, etwa von „sozialer Reife“, „lebenspraktischer Kompetenz“ und eigener Sinngebung von Vaterschaft, als Voraussetzungen für das Eingehen einer Vaterschaft anzusehen.