Der stündliche Bus fährt vor der Nase weg, die Autobahn besteht nur aus Baustellen, die Lokführer streiken – das sind lediglich drei von unzähligen Widrigkeiten, die Pendlern das Leben schwer machen können. Oder vielleicht sollte man sagen: noch schwerer. Denn selbst wenn die Fahrt zur und von der Arbeit reibungslos verläuft, bleibt sogenannten Fernpendlern doch wesentlich weniger Zeit für Familie und Hobbys. Mindestens zwei Stunden brauchen sie laut Definition für ihren Weg zur und von der Arbeit. Zeit, in der andere Erwerbstätige bereits mit einem Buch auf dem Sofa liegen, mit den Kindern Eisenbahn spielen oder gemeinsam mit der Familie zu Abend essen.

Dass Pendler mehr Stress empfinden und gesundheitliche Nachteile in Kauf nehmen müssen, ist bereits in mehreren Studien nachgewiesen worden. Heiko Rüger vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung geht nun erstmals der Frage nach, ob diese Nachteile auch durch die Art der beruflichen Mobilität bedingt sind und ob sie verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedlich stark betreffen. Gemeinsam mit Alexander Schulze von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz wertete er dafür eine europäische Studie aus dem Jahr 2007 aus, für die über 7000 Menschen im Alter von 25 bis 54 Jahren aus unterschiedlichen Ländern befragt wurden. In der Studie wurden neben den Angaben zu Geschlecht, Nationalität, Familienstatus, Alter und Bildungs- sowie Einkommensniveau auch Angaben zum Stressempfinden und zum Gesundheitszustand der Erwerbstätigen erhoben: Die Befragten mussten ihr gesundheitliches Befinden auf einer Skala von 1 (=„schlecht“) bis 5 (=„ausgezeichnet“) einstufen und darüber hinaus angeben, wie stark sie gestresst sind (von 1=„überhaupt nicht“ bis 10=„sehr stark“). Dabei unterscheiden die beiden Wissenschaftler drei Gruppen: So genannte Fernpendler benötigen für den einfachen Weg zur Arbeit mehr als eine Stunde und legen diesen an mindestens drei Tagen in der Woche zurück. Als Vari-Mobile werden Erwerbstätige bezeichnet, die an mehr als 60 Arbeitstagen im Jahr auswärts übernachten. Und Menschen, die verschiedene Arten beruflicher Mobilität kombinieren, werden unter dem Begriff „Multi-Mobile“ zusammengefasst.

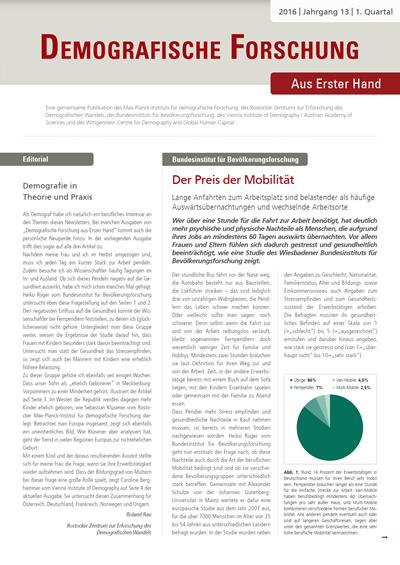

Abb. 1: Rund 14 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland müssen für ihren Beruf sehr mobil sein. Fernpendler brauchen länger als eine Stunde für die einfache Strecke zur Arbeit. Vari-Mobile haben berufsbedingt mindestens 60 Übernachtungen pro Jahr außer Haus, und Multi-Mobile kombinieren verschiedene Formen beruflicher Mobilität. Alle anderen pendeln eventuell auch oder sind auf längeren Geschäftsreisen, liegen aber unter den genannten Grenzwerten, die eine sehr hohe berufliche Mobilität kennzeichnen.

Unter die Fernpendler fallen in Deutschland rund sieben Prozent der Erwerbstätigen, 4,5 Prozent sind so genannte Vari-Mobile, 2,5 Prozent sogar Multi-Mobile (vgl. Abb.1). Für mehr als jeden zehnten und damit für Millionen Erwerbstätige gehört eine sehr hohe berufliche Mobilität also zum Alltag. Dabei ist die Anzahl der Männer unter den beruflich Mobilen fast doppelt so hoch wie die der Frauen. Pendlerinnen, die für ihren Beruf weite Strecken und längere Abwesenheitszeiten in Kauf nehmen, haben im Gegensatz zu männlichen Pendlern zudem häufig keinen Ehepartner und/oder keine Kinder. Schon die geschlechtermäßige Verteilung deutet also darauf hin, dass Partnerinnen und vor allem Mütter lange Anfahrtszeiten oder längere Abwesenheitszeiten mit den familiären Aufgaben schwerer vereinbaren können. Auch ein anderes Rollenverständnis als bei den männlichen Erwerbstätigen dürfte ein Grund für den relativ geringen Anteil an Frauen unter den beruflich Mobilen sein. Wer mehr als zwei Stunden täglich in der Bahn oder im Auto sitzt, kann vielleicht nebenbei schon Mails schreiben oder Bankgeschäfte erledigen, aber Wäscheberge, ungemachte Betten oder dreckiges Geschirr lassen sich in dieser Zeit nicht beseitigen.

Eine Frage der beiden Wissenschaftler war daher, ob hochmobile Frauen beziehungsweise Eltern generell einer höheren Stress- und Gesundheitsbelastung ausgesetzt sind. Schließlich kann es einen großen Unterschied machen, ob die einstündige Verspätung der Bahn „nur“ den Feierabend verkürzt oder ob noch schnell ein Babysitter zum bald schließenden Kindergarten geschickt werden muss, während das Handy kein Netz findet.

So lag der durchschnittliche Wert für den Gesundheitszustand bei den Fernpendlern gut vier Prozent unter den Werten der nicht mobilen Arbeitnehmer. Vor allem bei Frauen und bei Erwerbstätigen mit Kindern zeigte sich ein negativer Effekt auf die Gesundheit (vgl. Tab.1). Von Männern und Kinderlosen wurde dagegen kein schlechterer Gesundheitszustand berichtet. Erstaunlich ist, dass auch die so genannten Vari-Mobilen, also Menschen, die aus beruflichen Gründen mehr als 60 Nächte außer Haus verbrachten, ihren Gesundheitszustand nicht schlechter einstuften als nicht mobile Arbeitnehmer. Das, so erklären die beiden Autoren, könne unter anderem daran liegen, dass die Vari-Mobilen ihre Entscheidung zur Mobilität häufiger als frei empfänden, während die Fernpendler ihre weite Anfahrt als ambivalent und alternativlos wahrnähmen. Dies könne wiederum die Folgen der Mobilität beeinflussen.

Prozentuale Veränderung des gesundheitlichen Befindens gegenüber nicht bzw. weniger mobilen Erwerbstätigen

Tab. 1: Die Bewertung des eigenen Gesundheitszustandes liegt bei Fernpendlern gut vier Prozent niedriger als bei Erwerbstätigen mit keiner oder geringerer beruflicher Mobilität. Die Regressionsmodelle kontrollieren für Alter, Geschlecht, Partnerschafts-/ Elternschaftsstatus, sozio-ökonomischer Status sowie Erhebungsland. Quelle: Job Mobilities and Family Lives in Europe (Welle 1, 2007), nur Erwerbstätige

Bei den so genannten Multi-Mobilen ergab sich zwar insgesamt nur ein leichter Effekt auf die Gesundheit. Frauen und interessanterweise auch Kinderlose und Jüngere, die unterschiedliche Arten der beruflichen Mobilität kombinieren, berichteten aber sehr wohl häufiger von einem schlechteren Gesundheitszustand.

Während sich die berufliche Mobilität also nur in einigen soziodemografischen Gruppen negativ auf den Gesundheitszustand auswirkt, sind die Effekte auf das Stressempfinden deutlicher.

Bei Fernpendlern etwa ist es um rund 12 Prozent erhöht (vgl. Tab. 2). Frauen und Erwerbstätige mit Kindern leiden dabei besonders stark unter den Anforderungen, die beruflichen und familiären Aufgaben zu vereinen. Ihre Angaben zur allgemeinen Belastung lagen rund 14 (Frauen) beziehungsweise rund 16 Prozent (Eltern) über den Werten von nicht mobilen Erwerbstätigen. In den verschiedenen Altersstufen dagegen zeigten sich keine großen Unterschiede. Das Pendeln ist für Jüngere und Ältere gleichermaßen stressig.

Prozentuale Veränderung des Stressempfindens gegenüber nicht bzw. weniger mobilen Erwerbstätigen

Tab. 2: Fernpendler mit Kindern stufen ihre Belastung im Schnitt rund 16 Prozent höher ein als nicht bzw. weniger mobile Eltern. Die Regressionsmodelle kontrollieren für Alter, Geschlecht, Partnerschafts-/ Elternschaftsstatus, sozio-ökonomischer Status sowie Erhebungsland. Quelle: Job Mobilities and Family Lives in Europe (Welle 1, 2007), nur Erwerbstätige

Bei den Vari-Mobilen war zwar insgesamt kein signifikanter Effekt auf das Stressempfinden nachzuweisen. Bei zwei Untergruppen aber, den Erwerbstätigen mit Kindern und den Männern, lag der Wert immerhin zehn Prozent über dem Stresslevel der nicht mobilen Erwerbstätigen. Eine besondere Stressbelastung der Männer zeigte sich auch bei den Multi-Mobilen. Rüger und Schulze geben als möglichen Grund hierfür an, dass vari- oder multi-mobile Frauen eine zahlenmäßig recht kleine Gruppe sind, die sich ihre beruflichen Bedingungen möglicherweise bewusst gewählt haben und damit oft auffallend zufrieden seien. Bei den Multi-Mobilen seien die Ergebnisse darüber hinaus ohnehin mit Vorsicht zu interpretieren, da es sich um relativ geringe Fallzahlen handele, betonen die beiden Autoren. Sie regen weitere Untersuchungen hierzu an sowie zu der Frage, ob bestimmte Berufe oder Persönlichkeitsmerkmale das Stressempfinden und den Gesundheitszustand von Pendlern beeinflussen.